1.そもそも血糖値とは?

血糖値とは、血中に存在するブドウ糖の濃度を指しています。ブドウ糖とは、生命を維持するために必要不可欠なエネルギーです。

血糖値とは、血中に存在するブドウ糖の濃度を指しています。ブドウ糖とは、生命を維持するために必要不可欠なエネルギーです。

血糖値の上昇と低下は、次のような仕組みで起こります。

口から摂取したパンや米などの炭水化物を口にすると、唾液で分解されたあと小腸でブドウ糖に分解されます。ブドウ糖が体内に吸収されることで、血液中のブドウ糖濃度が上昇し、血糖値が高くなるのです。

一方、血液中の血糖値が上がると、膵臓から血糖値を下げるホルモンであるインスリンが分泌されます。インスリンによってブドウ糖は肝臓に蓄えられますが、肝臓に蓄えられなかったブドウ糖は筋肉や脂肪へ吸収され、血液中のブドウ糖濃度が下がって血糖値が低くなります。

そのため、食事の前後で血糖値が変化します。健康に問題がない方でも食前・食後で血糖値は変化しますが、通常であれば食前の値は約70~100mg/dlが目安です。

しかし、血糖値の値が高い場合は血管が傷付きやすく、病気の原因になるでしょう。

血糖値が低すぎると低血糖になり、高すぎると高血糖になります。

低血糖になると、血糖値を上げるために交感神経刺激ホルモンの働きで動悸や震えなどが起こるのが特徴です。場合によっては、脳で使うエネルギーが足りなくなり、意識がもうろうとしたり、意識がなくなったりすることもあります。

反対に血糖値の高い状態が続くと、血管が傷付いて血管系の病につながるおそれがあります。

2.血糖値スパイクとは

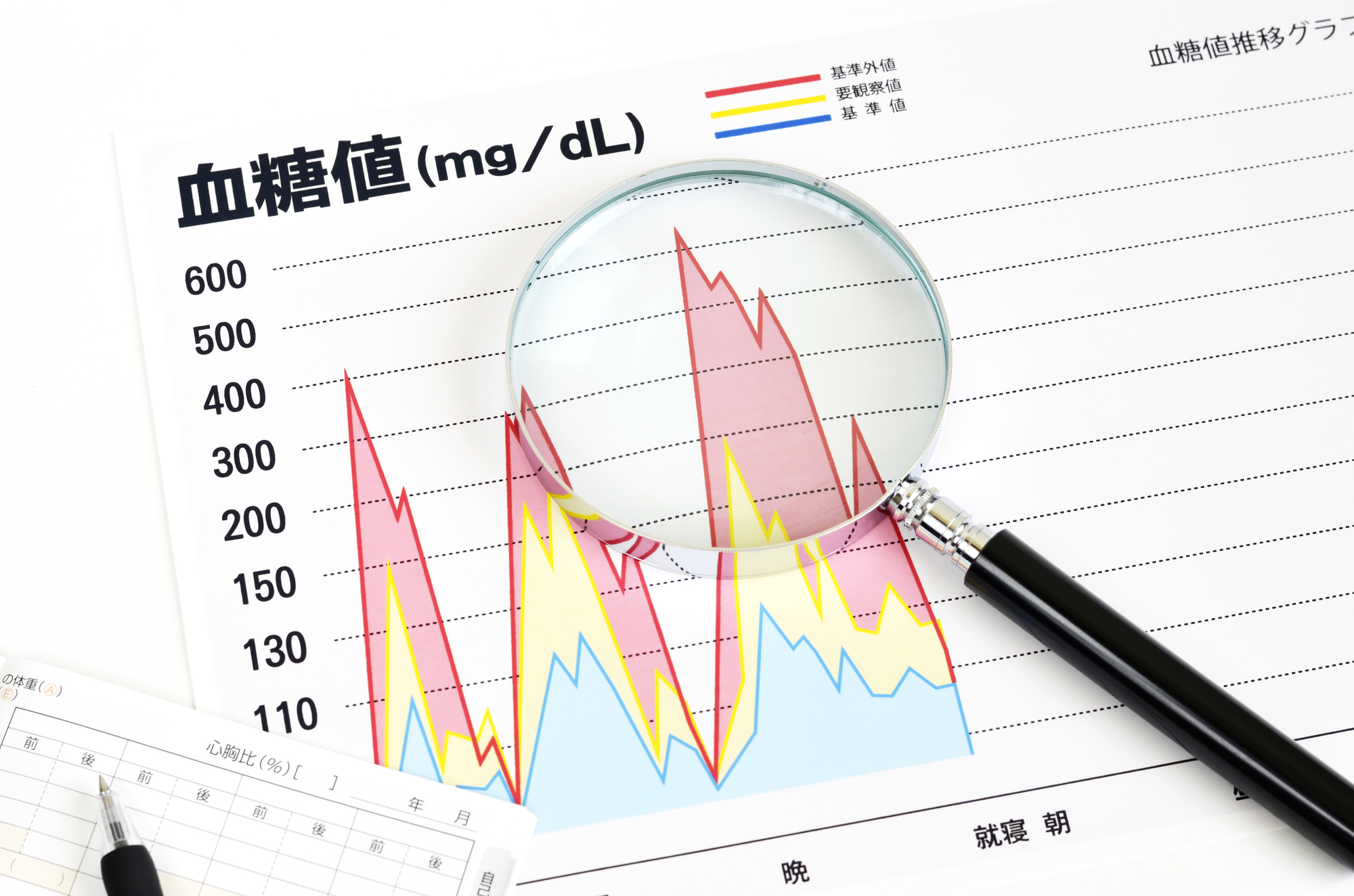

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急上昇と急降下を起こすことです。

正常な人の場合、血糖値は緩やかに変化します。しかし、血糖値スパイクは変化の波が激しいのが特徴です。

血糖値の推移を表すグラフを見ると上昇した点が極端に尖っており、トゲを意味するスパイクのように見えることから、血糖値スパイクと呼ばれています。

血糖値スパイクは、インスリンの分泌が正常に行なわれないことが原因です。老化や肥満などの影響でインスリンを分泌する膵臓の機能が衰えると、適切な量のインスリンを分泌できなかったり、インスリンを分泌するタイミングが遅れたりします。その結果、ブドウ糖を細胞内に取り込めず、血液中のブドウ糖の濃度が急激に上昇し、食後高血糖と呼ばれる状態になるのです。

通常であれば、食後2時間以内で血糖値は正常範囲内に戻ります。しかし、食後高血糖の場合は、食後2時間以上経過しても血糖値が140mg/dl以上であり、血糖値が高いままです。

インスリンが急上昇した血糖値を下げるために大量に分泌されると、急激に血糖値が低下します。

このような血糖値の急激な変化は、血管に大きなダメージを与えるため、血管が詰まる原因となってさまざまな病気を引き起こします。

3.血糖値スパイクの予防法

血糖値スパイクの予防で大切なことは、「食事」と「運動」を工夫することです。

血糖値スパイクの予防で大切なことは、「食事」と「運動」を工夫することです。

まず、タンパク質・脂質・食物繊維を含むおかずと野菜を先に食べましょう。そうすることで炭水化物を吸収する速度が遅くなり、血糖値の急上昇が抑えられます。朝食を食べずに昼食を取るのは、血糖値の急上昇を招くため、朝もしっかり食べることが大切です。また、血糖値を上げにくいGI(グリセミック・インデックス)値の低い食品を摂取しましょう。

GI値が高い食品と低い食品は次のとおりです。

GI値が高く血糖値を上げやすい食品

-

・精白米

-

・うどん

-

・食パン

-

・じゃがいも

-

・ケーキ

GI値が低く血糖値を上げにくい食品

また、食後1~2時間後に運動をすることもおすすめです。ウォーキングや階段の上り下りなど、軽い運動でも体を動かすと血糖値や中性脂肪の値の上昇を抑えられます。

より効果的な運動は、1~2分の軽い筋トレをしてから、ウォーキングをすることです。痩せている方は、特に筋トレを行なうことをおすすめします。

食事と運動は、両方とも毎日行なうことが大切です。習慣化することが難しい場合は、食事や運動、体重など日々の記録を残すとよいでしょう。

食事と運動習慣を見直して血糖値スパイクを予防しよう

血糖値が乱高下する血糖値スパイクは、血管へダメージを与えるため、さまざまな健康リスクがあります。

血糖値スパイクは、食べる順番を工夫したり低GI値の食品を積極的に食べたりすることで予防が可能です。

さらに、適度な運動習慣を取り入れるのもおすすめです。食事や運動習慣を見直して毎日継続することで、血糖値スパイクを予防できるでしょう。

監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)

循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。

日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。

血糖値とは、血中に存在するブドウ糖の濃度を指しています。ブドウ糖とは、生命を維持するために必要不可欠なエネルギーです。

血糖値とは、血中に存在するブドウ糖の濃度を指しています。ブドウ糖とは、生命を維持するために必要不可欠なエネルギーです。

血糖値スパイクという言葉をご存知でしょうか。食後に血糖値が乱高下する状態を示し、さまざまな健康リスクが潜んでいます。

血糖値スパイクという言葉をご存知でしょうか。食後に血糖値が乱高下する状態を示し、さまざまな健康リスクが潜んでいます。 血糖値スパイクの予防で大切なことは、「食事」と「運動」を工夫することです。

血糖値スパイクの予防で大切なことは、「食事」と「運動」を工夫することです。