1.偏食が引き起こす可能性のあるおもな病気

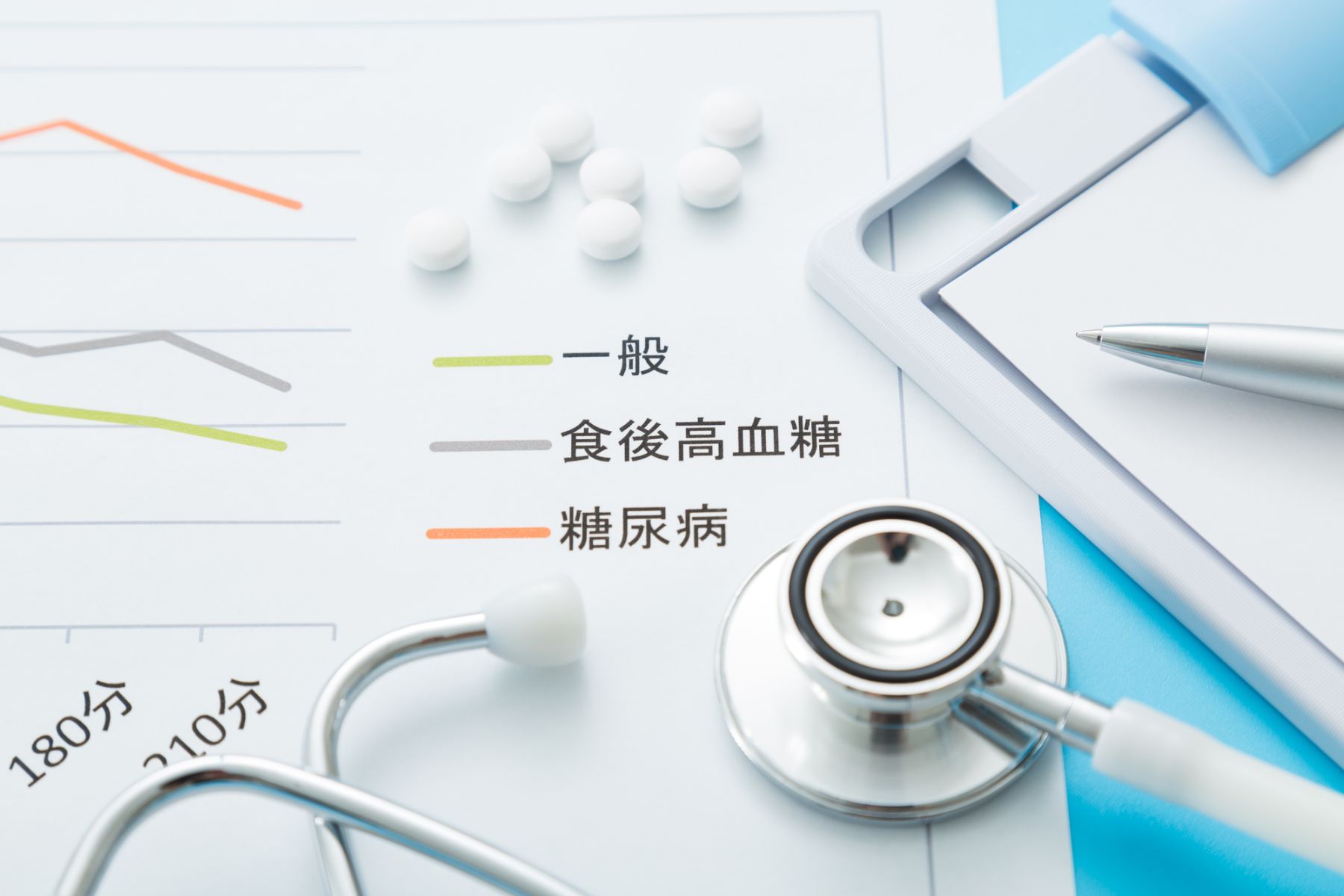

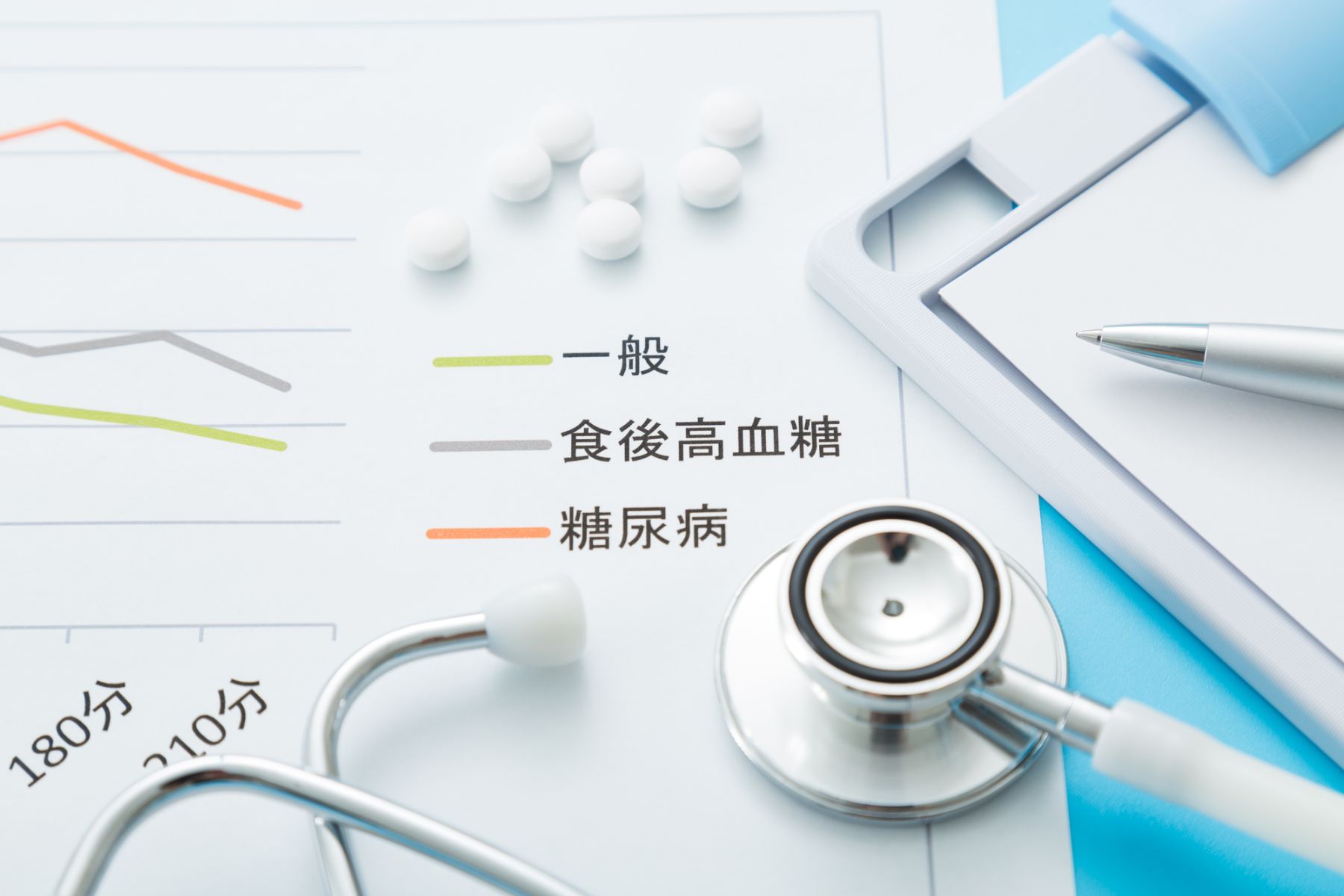

偏食を続けていると、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。例えば、糖尿病は偏食が原因でなりうる病気です。これは、日本人の食生活において、一日の総エネルギー摂取量は減少傾向にあるものの、動物性脂肪の摂取が増加していることによるものだといわれています。

偏食を続けていると、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。例えば、糖尿病は偏食が原因でなりうる病気です。これは、日本人の食生活において、一日の総エネルギー摂取量は減少傾向にあるものの、動物性脂肪の摂取が増加していることによるものだといわれています。

また、偏った栄養バランスの食事をすることにより、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こす可能性もあります。

2.【栄養素別】偏食が健康に与える影響

それでは、これらの病気にはどのような食生活が関わっているのでしょうか。偏った栄養素の摂取が体の健康にどのように影響を与えるのかをみていきましょう。

2-1.糖質

たんぱく質、脂質と並ぶエネルギー産生栄養素の一つである糖質を過剰摂取すると、糖質のエネルギーが消費されず中性脂肪として蓄積されることから、生活習慣病につながるでしょう。

糖質が不足するとエネルギー不足により疲労を感じやすくなります。また、糖質は脳が使用できる唯一のエネルギー源でもあります。そのため、糖質が不足すると集中力の低下を引き起こすのです。

2-2.脂質

脂質であるコレステロールや中性脂肪を過剰摂取すると、血管が詰まりやすくなります。

一方でコレステロールは、ホルモンや細胞膜の成分となる役割もあるため、不足すると細胞膜や血管壁が脆弱になり出血しやすくなるケースなどが見られるでしょう。

2-3.たんぱく質

たんぱく質を過剰摂取すると、体内の老廃物が増加し腎臓に負担をかける原因となります。

一方でたんぱく質は、皮膚・筋肉・臓器・毛髪などの体を構成する成分、抗体・ホルモン・酵素などの体調節機能成分であるため、生命の維持には欠かせません。たんぱく質が不足すると、免疫機能の低下・成長障害・体力低下などの原因となるため注意が必要です。

2-4.食物繊維

食物繊維は肥満予防や血圧の低下にも有効である一方で、過剰摂取をすると下痢症状を引き起こし、体に必要なミネラルを排出してしまう可能性があります。また、食物繊維の多い果物には果糖が豊富に含まれており、糖質の過剰摂取にもつながるため注意が必要です。

食物繊維は排便を促す効果があるため、食物繊維が不足すると便秘になる可能性があります。

2-5.ミネラル

ミネラルは体内での合成が不可能であることから、食品からの摂取が必要です。体内でミネラルが不足するとさまざまな障害を引き起こすでしょう。

例えば、ミネラルの一種であるカルシウムが不足すると、骨の発育の異常などが、ナトリウムが不足すると倦怠感や食欲不振、嘔吐などが生じる可能性があります。

また、過剰な摂取も体に影響を与えかねません。ナトリウムでは高血圧の促進、マグネシウムの過剰摂取では下痢や軟便が引き起こされる可能性があるため注意が必要です。

2-6.ビタミン

ビタミンは、体の機能を正常に維持するために有用な成分です。体内では合成できないため、食事からの摂取が必要となります。

水溶性ビタミンは体に貯蔵可能な量がわずかしかなく、不足しないようにこまめに摂取することが大切です。水溶性ビタミンのビタミンB1が不足すると足元がおぼつかない状態や目の震え、ビタミンB2が不足すると成長障害や皮膚炎、口唇炎などが生じる可能性があります。

一方で脂溶性ビタミンは体内での蓄積が可能であることから、過剰摂取に注意が必要です。脂溶性ビタミンのビタミンAを過剰摂取すると食欲不振、脱毛や皮膚の剥離などが、ビタミンDを過剰摂取すると嘔吐・下痢、意識障害などを呈するケースがあるため摂取量に注意しましょう。

偏食に気をつけバランスのよい食事を心がけましょう

今回は、偏食が健康に与える影響について紹介しました。

昔に比べ、現代では食品の選択肢が増え、何を食べるかは個人の好みにゆだねられています。結果的に、偏ったものばかりを食べる人も少なくありません。

栄養素は不足しても過剰になっても、健康に何らかの影響を与えてしまいます。バランス良く栄養を摂るために、毎食、好きなものばかりを食べずに、さまざまな食品を摂るようにしましょう。

この機会に、みなさんも自身の食生活を見直してみてはいかがでしょうか。

監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)

総合病院勤務。大分大学医学部卒。

日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。

偏食を続けていると、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。例えば、糖尿病は偏食が原因でなりうる病気です。これは、日本人の食生活において、一日の総エネルギー摂取量は減少傾向にあるものの、動物性脂肪の摂取が増加していることによるものだといわれています。

偏食を続けていると、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。例えば、糖尿病は偏食が原因でなりうる病気です。これは、日本人の食生活において、一日の総エネルギー摂取量は減少傾向にあるものの、動物性脂肪の摂取が増加していることによるものだといわれています。

栄養バランスの良い食事は摂れていますか?

栄養バランスの良い食事は摂れていますか?