目次

1.動悸とは

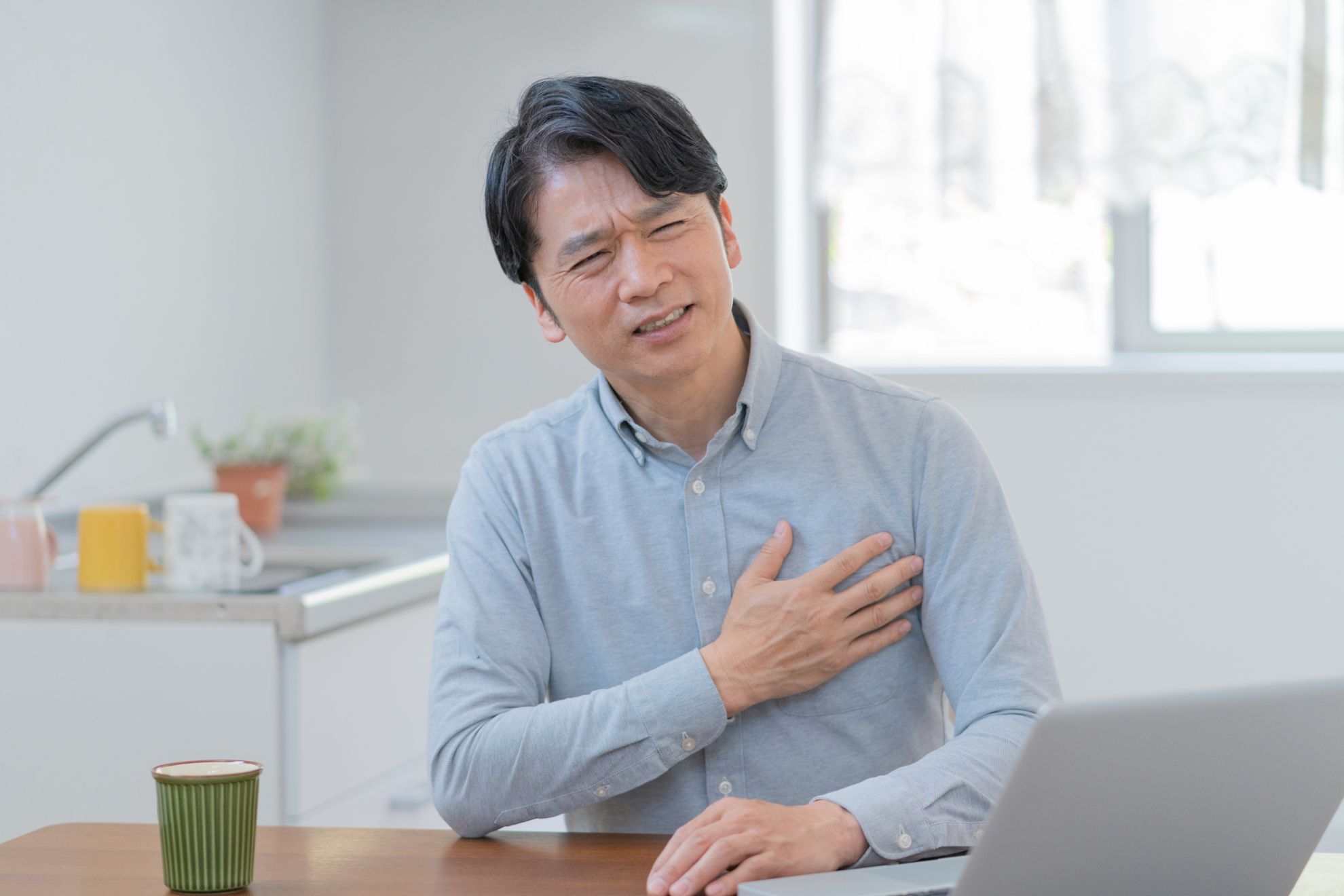

動悸とは、心拍のリズムが遅くなったり速くなったり、一定ではないときに違和感を覚える状態のことです。

動悸は病気の場合だけでなく、健康な人であっても度々感じることがあります。例えば、「緊張したときのドキドキ感」「激しい運動をしたときのバクバク感」なども動悸と表現されるのです。

動悸を引き起こす原因にはさまざまなものがありますが、なかには病気が原因で失神を起こすような命に関わる場合もあります。おかしいと感じる場合は、医療機関に相談しましょう。

緊張や運動をしたわけでもないのに、心臓が急にドキドキして違和感を覚えたことはないでしょうか?そうした異変は、体が発するSOSかもしれません。背後に病気が隠れている可能性もあるので注意が必要です。

緊張や運動をしたわけでもないのに、心臓が急にドキドキして違和感を覚えたことはないでしょうか?そうした異変は、体が発するSOSかもしれません。背後に病気が隠れている可能性もあるので注意が必要です。

今回は、「動悸」について取り上げます。動悸の症状や原因について解説し、体の異変をいち早くキャッチするためのチェックポイントを紹介します。動悸について理解を深めて適切な行動をすることで、安心して日常生活を送ることができるでしょう。

目次

動悸とは、心拍のリズムが遅くなったり速くなったり、一定ではないときに違和感を覚える状態のことです。

動悸は病気の場合だけでなく、健康な人であっても度々感じることがあります。例えば、「緊張したときのドキドキ感」「激しい運動をしたときのバクバク感」なども動悸と表現されるのです。

動悸を引き起こす原因にはさまざまなものがありますが、なかには病気が原因で失神を起こすような命に関わる場合もあります。おかしいと感じる場合は、医療機関に相談しましょう。

動悸は「自覚症状」であり、原因はさまざまです。おもにどういった原因があるか、見ていきましょう。

動悸は「自覚症状」であり、原因はさまざまです。おもにどういった原因があるか、見ていきましょう。

通常、心臓は60~70拍/分で規則的に収縮しています。このリズムが不規則になることがあります。心拍が速い場合や遅い場合、異常なタイミングでの収縮などさまざまなタイプがありますが、その影響により心拍が異常になると「動悸」を感じます。

脈拍のリズムが不規則になる原因は、心臓を動かす電気信号が乱れるためです。心臓は、電気信号によってコントロールされています。心身ともに落ち着いているときは60~80回/分で電気信号が流れますが、ビックリしたり運動をしたりすると回数が多くなるのです。

心臓の動きは無意識に調整され、その調整をつかさどっているのは交感神経や副交感神経のような自律神経です。以下のような病気が心拍数を調整している神経に影響を与え、動悸の原因となることがあります。

・発熱

・貧血

・甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

・更年期障害

・低血糖

服用中の薬の副作用によっても、動悸の症状が現れる場合があります。副作用により動悸が出る可能性のあるおもな薬は、下記のとおりです。

・交感神経作動薬

・抗コリン薬

・血管拡張薬

・抗精神病薬 など

また、ニコチンを含むタバコや、カフェインを含むコーヒーなどの嗜好品の影響により、動悸を感じることもあります。

心臓は命に関わる臓器なので、動悸を感じると不安になる人も多いでしょう。不安を抱えていると、ますますハラハラドキドキして動悸につながりかねません。

心臓は命に関わる臓器なので、動悸を感じると不安になる人も多いでしょう。不安を抱えていると、ますますハラハラドキドキして動悸につながりかねません。

動悸は、寝不足や疲労によっても感じることがありますが、しばらくして治まるようなら心配はありません。しかし、脈が遅くなったり速くなったり、心拍が不規則だったりする状態が長く続く場合や、めまい・胸苦しさ・失神などの自覚症状をともなう場合は医療機関に相談しましょう。

動悸を感じたら、次のポイントに注目してみてください。

・動悸の特徴(脈が速い・脈を強く感じる・脈が飛ぶなど)

・失神や意識障害はないか

・他に気になる症状はないか(胸の痛み・息苦しさ・立ちくらみ・不安感・震えなど)

・どのような場面で動悸が起きたか(姿勢が変わったとき・運動中・特定の状況下など)

・いつ頃から自覚し始めたか

・患っている病気はあるか

・飲んでいるサプリメントの種類

・最近、精神的なストレスや生活環境の変化はないか

動悸の原因はさまざまであり、心配する必要のないものもあれば命に関わるため治療が必要なものもあります。

運動も緊張もしていないのに心臓がドキドキして違和感を覚えたときには、その原因が何なのかをはっきりさせることで、余計な心配をせずに済みます。

不安な症状がある場合は、早めに医療機関へ相談することが大切です。万が一、病気が見つかったとしても、適切な治療を受けることで、安心して日常生活を送ることができるでしょう。

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)

外科医として地方中核病院に勤務中。

消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。

資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医

身体に関するお悩み

「水分摂取が多いわけではないのにトイレが近い」 「尿意がありトイレに行ってみたものの、尿が出にくい」 「尿の勢いが弱と感じる」 加齢にともない、排尿のお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

身体に関するお悩み

みなさんは「肥満細胞」という言葉をご存じでしょうか? 肥満細胞はマスト細胞とも呼ばれているものですが、そもそも、私たちの体の中でどのような働きをしているのでしょうか。

身体に関するお悩み

加齢のせいか体を動かすと手や指・肘・膝などの関節が痛い、もしくは原因はわからないが、全身の関節の痛みを感じている、という方もいるのではないでしょうか。

身体に関するお悩み

「風邪」は身近な病気の一つであり、老若男女問わず誰でも発症する可能性があります。

身体に関するお悩み

下痢が続いて困ったことがあるという人は少なくないでしょう。