1.コレステロールの働き

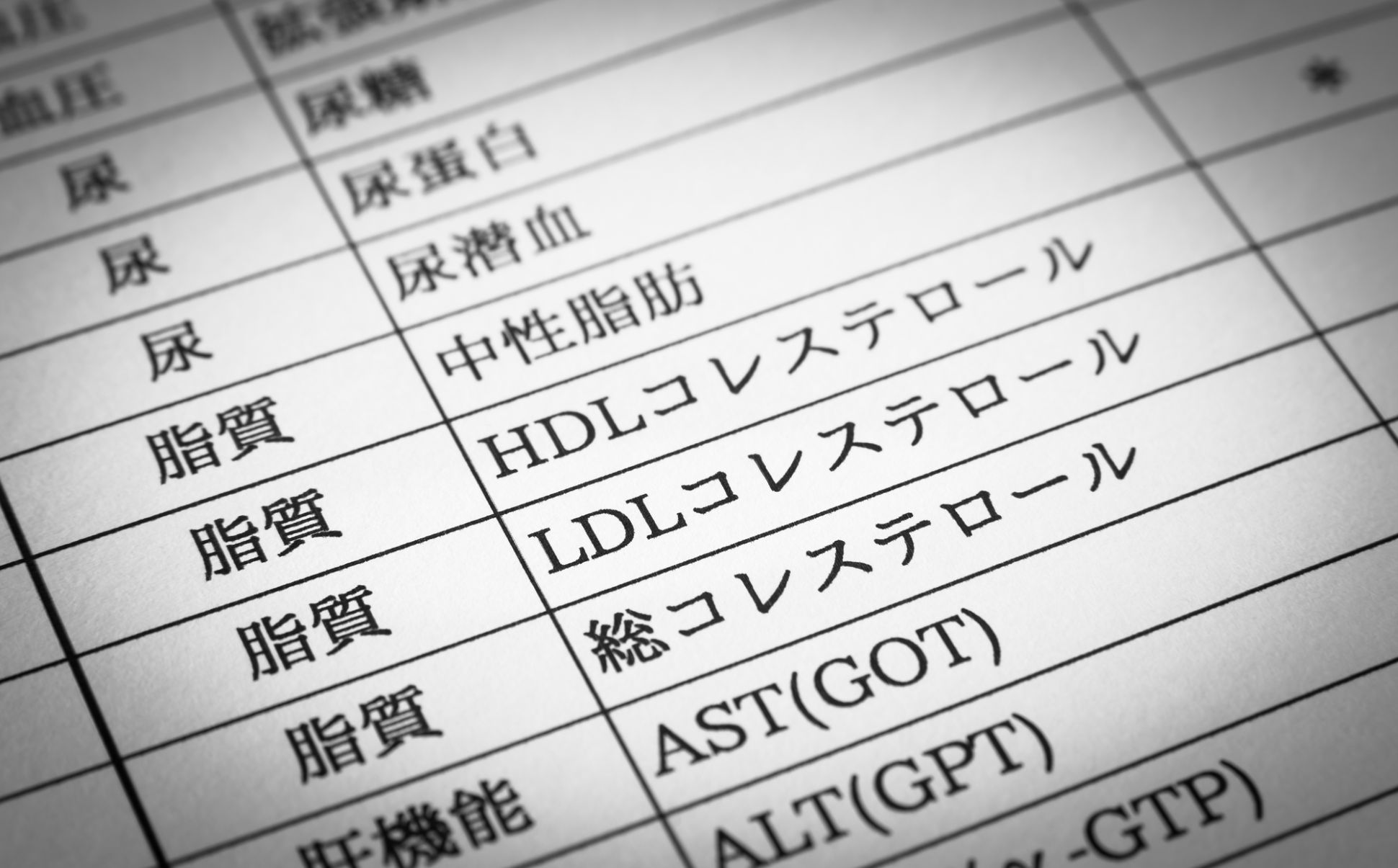

コレステロールは血中でリポタンパク質として存在し、このリポタンパク質の種類によって「HDLコレステロール」と「LDLコレステロール」の2種類に大きく分かれます。

コレステロールは血中でリポタンパク質として存在し、このリポタンパク質の種類によって「HDLコレステロール」と「LDLコレステロール」の2種類に大きく分かれます。

この2種類は、それぞれまったく別の働きをもっているので、まずは違いについてしっかり理解することが大切です。

1-1.コレステロールとは?

コレステロールは脂質の一種で、ヒトの体内に含まれています。細胞膜を作ったり、胆汁酸やホルモンの原料となったりするため、私たちが日々の活動を行なううえでは欠かせません。

コレステロールの70~80%は、自分の体内で作られています。残りの20~30%は食事を通して取り込まれるため、コレステロール値が気になる場合は食事内容を見直したほうがよいでしょう。

1-2.HDLコレステロール

HDLコレステロールは、通称を「善玉コレステロール」とされています。HDLコレステロールは、体内で増えすぎたコレステロールを回収したり、血管に溜まっているコレステロールを排除したりする働きがあることが特徴です。

体の中をきれいにして回り、血管の健康を守る働きがあることから、体に良いコレステロールとして知られています。そのため、減りすぎると体に悪い影響を与えるおそれがあることに注意が必要です。

1-3.LDLコレステロール

LDLコレステロールは、「悪玉コレステロール」とも呼ばれています。体内で産生されたコレステロールを全身に運んでしまうため、体にとってはあまりうれしくないものです。悪玉とは呼ばれていますが、体に存在すること自体は悪いことではありません。

とはいえ、あまりにLDLコレステロールが増えてしまうと血管の健康に影響が出るおそれがあるため、適度な範囲内で量を保つ必要があります。

2.コレステロールの一日の摂取目安量

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、コレステロールの摂取目安量について特に設定されていません。これは、コレステロールの摂取量とコレステロールが関与している疾患との間に、一定の関連性が見られなかったためです。

しかし、だからといって何も気にせず、好きな食事をとって良いわけではありません。LDLコレステロールが高い傾向にある方は、血管の健康を守るため、脂質異常症を悪化させないためにも、コレステロールの摂取量を一日200mg未満にすることが望ましいとされています。

3.コレステロールのバランスが崩れるとどうなる?

HDLコレステロールは40mg/dL以上、LDLコレステロールは140mg/dL未満が基準値です。基準値を外れた状態が続くと、次のような影響が出るおそれがあります。

HDLコレステロールは40mg/dL以上、LDLコレステロールは140mg/dL未満が基準値です。基準値を外れた状態が続くと、次のような影響が出るおそれがあります。

これらを予防するためには、悪玉であるLDLコレステロールが多く含まれる動物性の脂質を控え、善玉であるHDLコレステロールが多い青魚を摂るなど、食事バランスに気を付けることが大切です。

コレステロール値を適度に保つ生活を心がけよう

コレステロールのうち、HDLコレステロールには体内に溜まっているコレステロールを排除する働き、LDLコレステロールには体内で産出されたコレステロールを全身に運搬する働きがあります。

善玉であるHDLコレステロールは減りすぎると問題になり、逆に悪玉であるLDLコレステロールは増えすぎることが問題です。

コレステロールのバランスが崩れた状態が続くと、血管の弾力性や免疫の低下などにつながります。動物性の脂質を控えて青魚を多く摂るなど、日々の生活で食事バランスに気を付けて、コレステロールのバランスを保ちましょう。

監修者情報

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)

外科医として地方中核病院に勤務中。

消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。

資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医

コレステロールは血中でリポタンパク質として存在し、このリポタンパク質の種類によって「HDLコレステロール」と「LDLコレステロール」の2種類に大きく分かれます。

コレステロールは血中でリポタンパク質として存在し、このリポタンパク質の種類によって「HDLコレステロール」と「LDLコレステロール」の2種類に大きく分かれます。

コレステロールは「体に良くない」というイメージを持たれやすく、すべてのコレステロールの摂取を控えようとする方もいるかもしれません。でも実は、体にとってなくてはならない存在なのです。

コレステロールは「体に良くない」というイメージを持たれやすく、すべてのコレステロールの摂取を控えようとする方もいるかもしれません。でも実は、体にとってなくてはならない存在なのです。 HDLコレステロールは40mg/dL以上、LDLコレステロールは140mg/dL未満が基準値です。基準値を外れた状態が続くと、次のような影響が出るおそれがあります。

HDLコレステロールは40mg/dL以上、LDLコレステロールは140mg/dL未満が基準値です。基準値を外れた状態が続くと、次のような影響が出るおそれがあります。