1.空腹時血糖とは?

ここでは、「空腹時血糖」の概要や基準値について見てみましょう。

ここでは、「空腹時血糖」の概要や基準値について見てみましょう。

1-1.空腹時血糖について

そもそも「血糖」とは、血液中のブドウ糖のことです。血糖は、膵臓から分泌されるホルモン(インスリン)の働きで細胞に取り込まれ、私たちが活動するためのエネルギー源になります。

また、血液中のブドウ糖の濃度を表したものが、「血糖値」です。

食事をすると、炭水化物などが消化・吸収されてブドウ糖になるため、健康な人でも食後は血糖値が一時的に上昇します。血糖値の変動幅が一定の範囲内なら、問題ありません。

しかし、特定の病気の場合は、血糖値が必要以上に上昇したり、時間が経っても血糖値が低下しない状態が続いたりします。

そこで、空腹時の血糖値を調べると、病気を発見する手がかりとなります。具体的な検査方法として、10時間以上絶食した空腹状態で血液を採取し、血糖値から異常の有無を診断するのが一般的です。

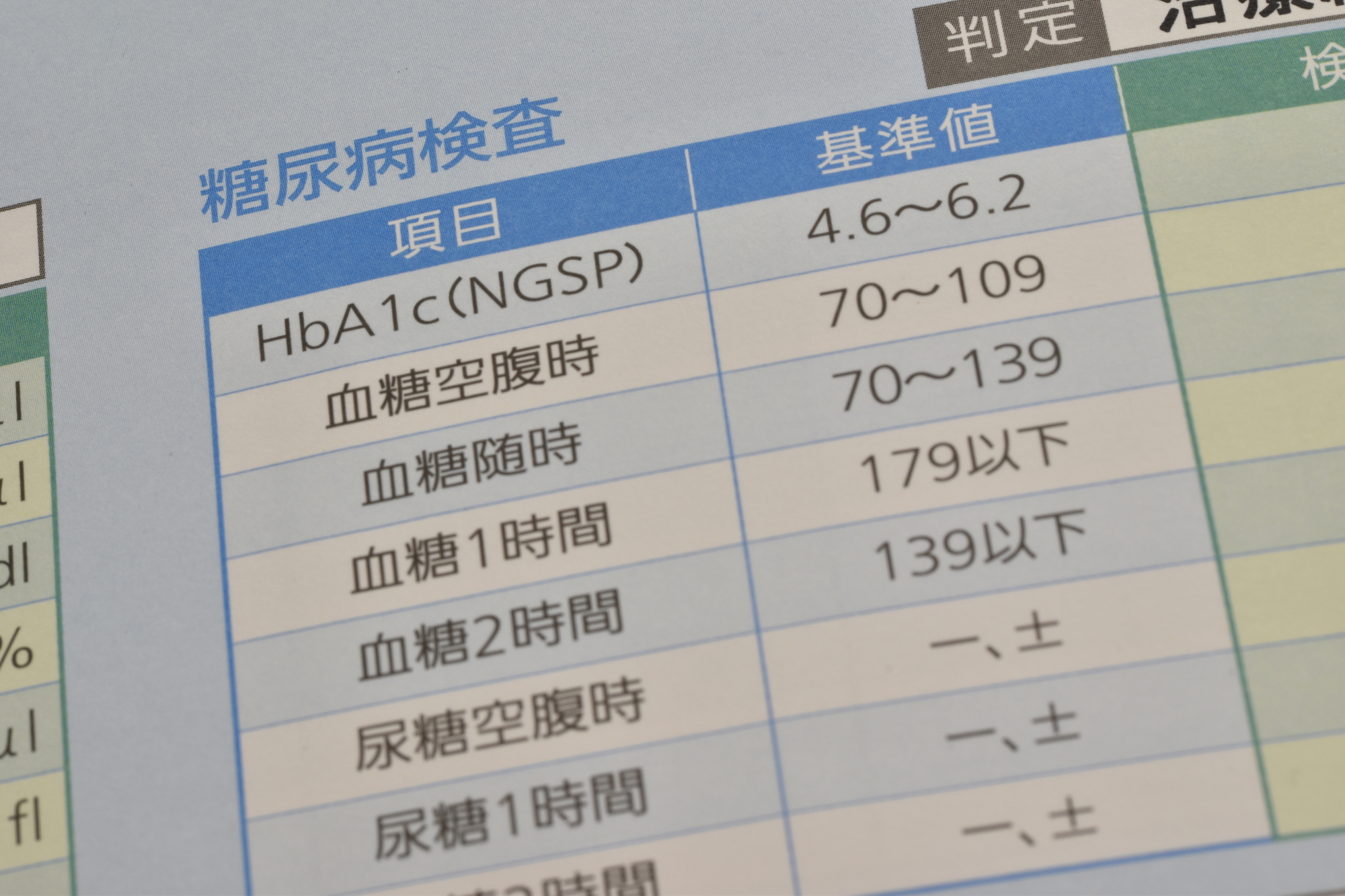

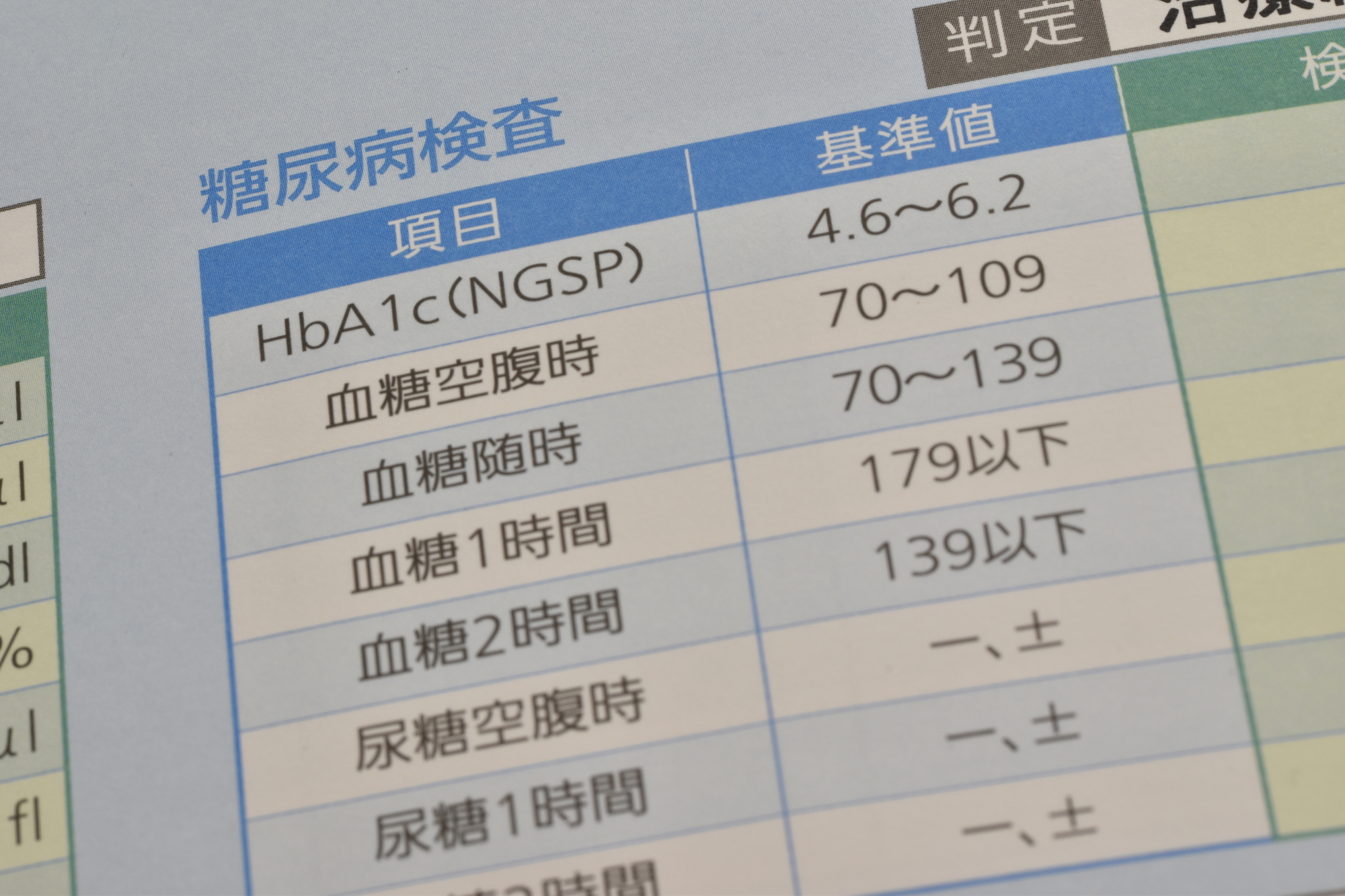

1-2.空腹時血糖の基準値

空腹時血糖の基準値は、「100mg/dl未満」です。空腹時血糖が「110mg/dl以上」になると、高血糖と診断されます。

2.空腹時血糖の数値が高い場合のリスク

空腹時血糖の数値が高い場合、多尿・口渇・体重減少などの症状を伴う病気を発病するリスクがあります。一般的には、何年もかかって徐々に血糖値が高くなり、発病します。前段階で自覚症状はありませんが、体内では変化が起きているため注意が必要です。

他には、血液中に甲状腺ホルモンが多く分泌される病気の可能性も考えられるでしょう。

また、血糖値が高い状態が続くと、全身の血管がダメージを受けてしまいます。その結果、血管の弾力性が失われ、血管が詰まりやすくなる恐れがあるでしょう。

3.血糖値の数字を下げるためのポイント

前章で紹介したリスクは、生活習慣の改善により減らせます。

前章で紹介したリスクは、生活習慣の改善により減らせます。

まずは、朝食を抜いたり寝る直前に食べたりせず、一日3回規則正しく食事を摂るのが基本です。食事の量は必要以上に多くならないようにし、腹八分目で止めるとよいでしょう。

また、栄養バランスも重要です。炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルが過不足なく摂れる食事メニューを意識しつつ、食物繊維が豊富な野菜やきのこ類、海藻などは、特に積極的に食べましょう。

食事以外には、適度な運動を習慣化し、運動不足を解消するのが有効です。普段、体を動かす機会がほとんどない方は、ウォーキングなどの軽い運動から始めてみてください。

食事と運動の見直しにより、適正な体重を維持しましょう。

空腹時血糖の数値が高い場合は生活習慣を見直しましょう

空腹時血糖の数値が高いと、代謝を含めた内科の病気が疑われます。

空腹時血糖が基準値を超えないようにするためには、現在の食生活や運動習慣を見直すことが大切です。

規則正しく、栄養バランスの良い適量の食事を摂るとともに、適度な運動を継続して行ないましょう。

監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)

総合病院勤務。大分大学医学部卒。

日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。

ここでは、「空腹時血糖」の概要や基準値について見てみましょう。

ここでは、「空腹時血糖」の概要や基準値について見てみましょう。

健康診断の検査項目に入っていることがある「空腹時血糖」。空腹時血糖の数値から何がわかるのか、空腹時血糖の数値が高い場合はどうすれば良いのか、疑問に思う方もいるでしょう。

健康診断の検査項目に入っていることがある「空腹時血糖」。空腹時血糖の数値から何がわかるのか、空腹時血糖の数値が高い場合はどうすれば良いのか、疑問に思う方もいるでしょう。 前章で紹介したリスクは、生活習慣の改善により減らせます。

前章で紹介したリスクは、生活習慣の改善により減らせます。