目次

1.多血症(赤血球増加症)とは?

ここでは、多血症の概要と種類を紹介します。

ここでは、多血症の概要と種類を紹介します。

1-1.多血症の概要

多血症とは、赤血球の数が基準値よりも多い状態です。赤血球が多くなると血液の粘度が上がって血の流れが悪くなり、血管が詰まるリスクが高まるでしょう。

血液の濃度は、ヘマトクリット(Ht)とヘモグロビン(Hb)の数値で見ます。ヘマトクリットは、血液の中にどれくらい赤血球が存在しているのかを示す割合のことです。

ヘモグロビンは、赤血球を構成するタンパク質でできており、体中に酸素を届ける役割がある成分です。そのため、ヘモグロビン濃度が高くなると多血症、少ない場合は貧血になります。

もし多血症が疑われる場合は、かかりつけ医や血液内科に相談しましょう。

1-2.多血症の種類

多血症は、原因によって3つの種類に分けられます。

-

相対的赤血球増加症

相対性赤血球増加症は、赤血球の数値は正常なものの、血液の量が減ったことでヘマトクリットやヘモグロビンの量が相対的に増加したものです。

おもに脱水状態や血漿(血液から血球を除去した水分のこと)が漏れている状態、ストレスが原因で起こります。 -

絶対的赤血球増加症

絶対的赤血球増加症とは、赤血球量が通常よりも増えることで、真性多血症が該当します。

赤血球を含む血液細胞は、造血幹細胞という血を作る細胞から作られます。しかし、造血幹細胞の遺伝子がダメージを受けて変異すると、血液細胞が作られすぎてしまいます。

これが絶対的赤血球増加症に属する真性多血症は、骨髄増殖性腫瘍の一種です。真性多血症になると赤血球が増えるため、血液がドロドロになって固まりやすくなり血の塊ができます。その血の塊が血管をふさぐと、さまざまな重篤な症状が起こります。

真性多血症は、血管が詰まる血栓症を防ぐことが重要な課題です。そのほかに、高血圧や高脂血症などのリスクは、改善しなくてはなりません。 -

二次性赤血球増加症

呼吸や心機能のどこかに異常が起こったり、喫煙したりすることで動脈内の酸素が足りなくなり、低酸素血症になっている状態を指します。

二次性赤血球増加症になる最大の原因は、喫煙です。タバコを吸うと、本来なら酸素と結合するはずのヘモグロビンが、一酸化炭素と結び付きます。そうすると、ヘモグロビンによって酸素が運ばれないため、酸素不足となり、結果的に赤血球が増加してしまうのです。

なお、禁煙すると、この症状は改善する可能性があるでしょう。

2.多血症の診断基準

多血症には、検査会社とWHOそれぞれで診断基準があります。ここでは、どのような基準で多血症と判断されるのかを見ていきましょう。

多血症には、検査会社とWHOそれぞれで診断基準があります。ここでは、どのような基準で多血症と判断されるのかを見ていきましょう。

2-1.検査会社によるヘマトクリット検査の基準値

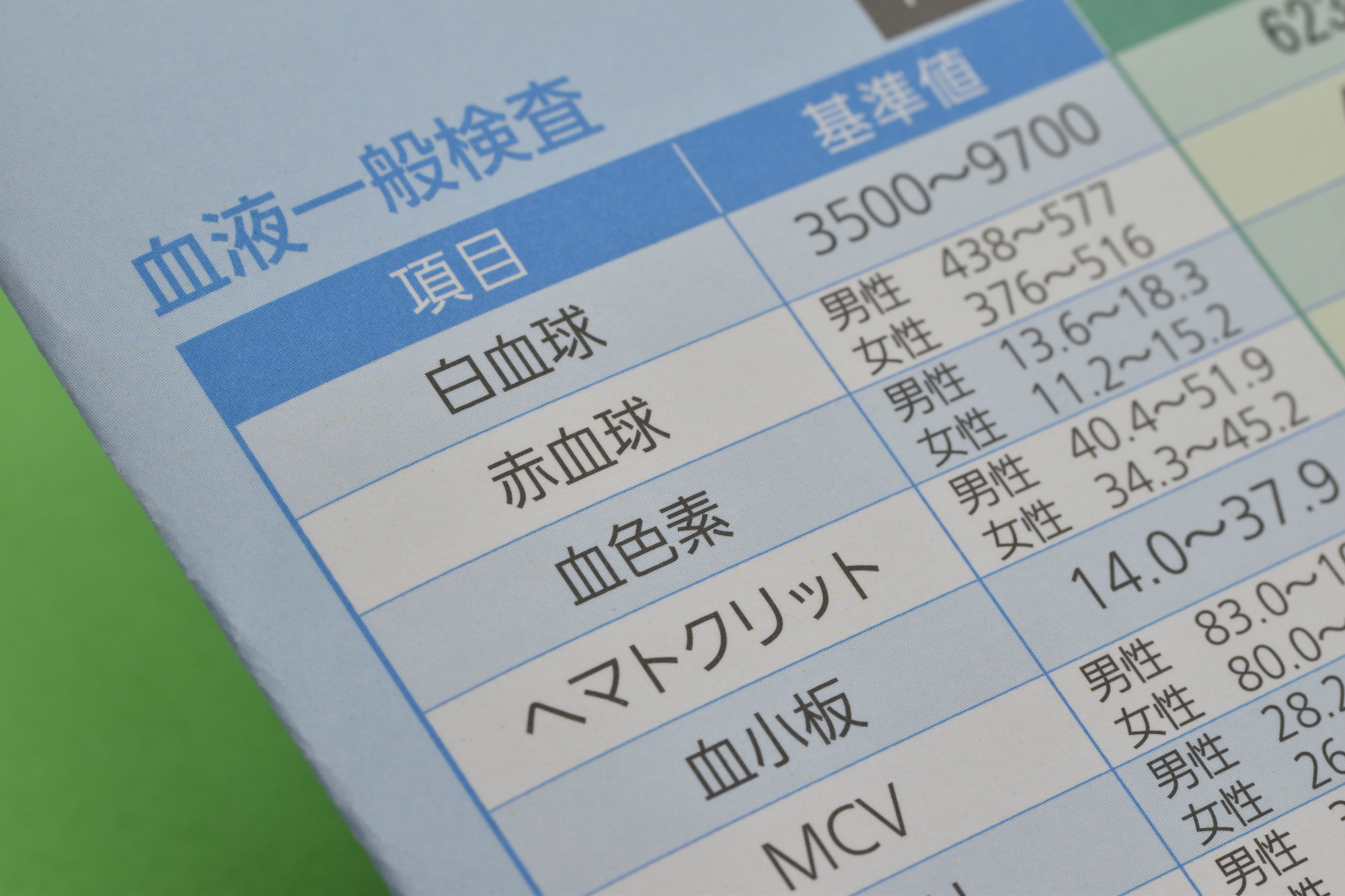

検査会社によるヘマトクリット検査の基準は、次のように設定されています。

男性の場合は、ヘマトクリットが39.8〜51.8%、ヘモグロビンが13.5〜17.6g/dlです。女性の場合は、ヘマトクリットが33.4〜44.9%、ヘモグロビンが11.3〜15.2g/dlとされています。

2-2.世界保健機関(WHO)による多血症の診断基準

WHO(世界保健機関)では、次のように定められています。

男性の場合、ヘマトクリットが49%、ヘモグロビンが16.5g/dlです。

女性の場合、ヘマトクリットが48%、ヘモグロビンが16.0g/dlとされています。

赤血球が多くなる、多血症という症状を聞いたことはないでしょうか。生活習慣病への関心の高まりとともに、健康診断で多血症を指摘されるケースが増えています。

赤血球が多くなる、多血症という症状を聞いたことはないでしょうか。生活習慣病への関心の高まりとともに、健康診断で多血症を指摘されるケースが増えています。