1.「疲れ」とは

体がだるい、頭が重い、集中できないなど、疲れの症状はさまざまですが、疲れは心身に強い負荷がかかっていることを示すサインです。

ここでは、疲労を肉体的疲労、精神的疲労、神経的疲労の3種類に分けて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

1-1.肉体的疲労

運動をすることで筋肉を動かすためのエネルギーが消費され、枯渇してしまうと疲れを感じやすくなります。

また、糖質を分解してエネルギーにする際に発生する乳酸も、疲労の一因とされる物質です。乳酸は生成される過程で水素イオンなど発生させるため、筋肉のpHが酸性に傾いて筋肉が十分に働かなくなります。それにより、疲れやだるさ、筋肉の張りといった症状を呈することがあるでしょう。

その他、一部の筋肉が緊張した状態が続くことでも乳酸がたまってしまうので、長時間にわたって同じ姿勢をとらないことも重要です。

筋肉は適度に動かさないと委縮して、どんどん弱くなります。そのため、運動をしない状態が続く場合は、より疲れやすい体になってしまうでしょう。ただし、過度な運動も疲れが生じるので注意が必要です。

1-2.精神的疲労

肉体的疲労がなくても、精神的に緊張した状態が継続すると疲れを感じることがあります。これは精神的疲労と呼ばれ、仕事のプレッシャーや人間関係の悩み事などのストレスがおもな原因です。

精神的疲労は年齢を問わないため、大人・子ども関係なく疲労感やだるさを感じることがあります。

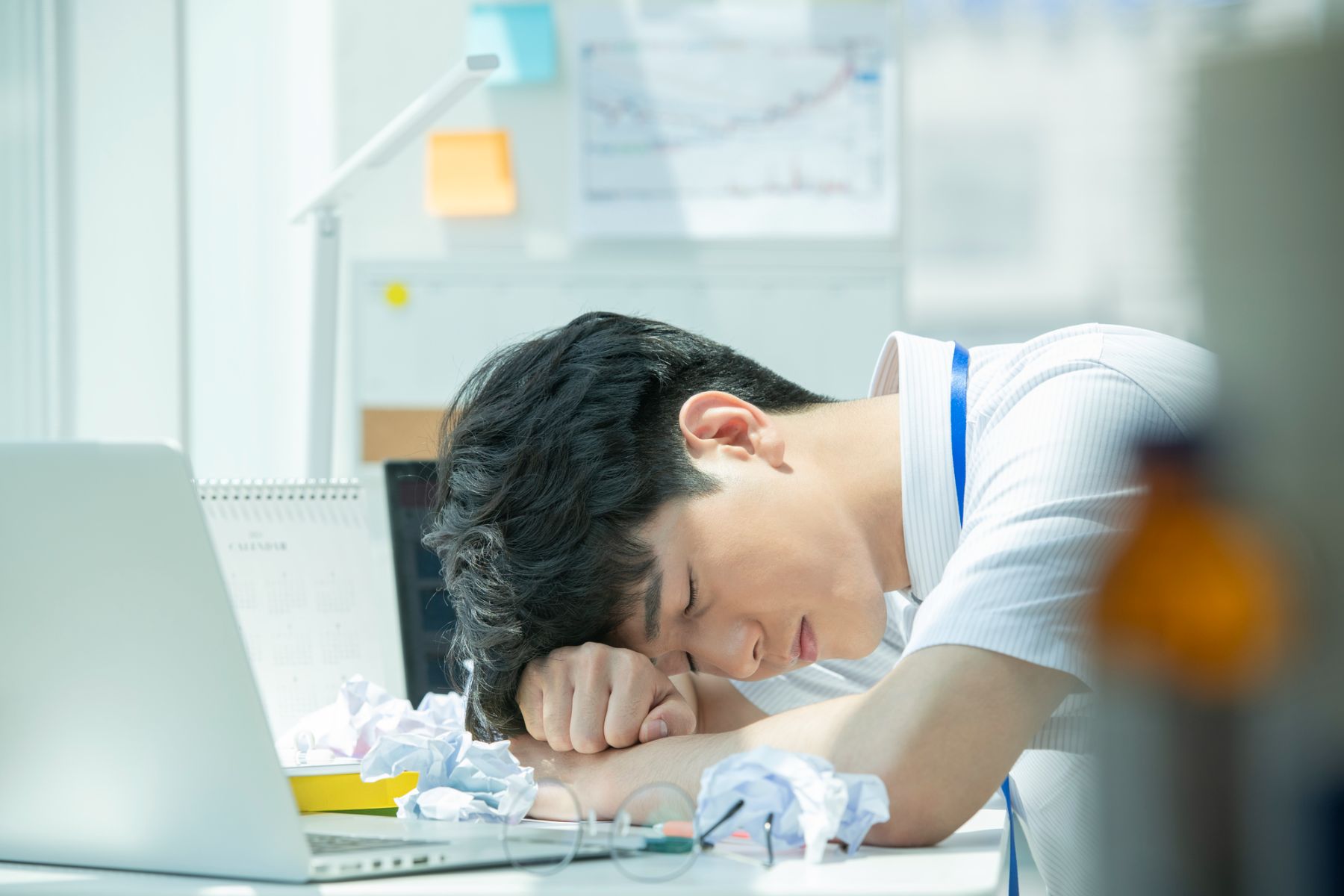

1-3.神経的疲労

目や脳の神経が緊張した状態が続くことで起こるのが神経的疲労です。長時間のデスクワークや、スマートフォン、テレビなどの使用頻度が増えることで神経が疲れ、活動中の居眠りや仕事などのミスにつながります。

これらの3つの疲労はそれぞれが密接に関係しているため、放置しているとより疲労がたまりやすく、疲労を取り除きにくい状況に陥る可能性があります。疲労の悪循環をまねかないよう、早めに対策することが大切です。

2.疲れのおもな原因

疲れの発生に深く関与しているとされるのが「活性酸素」です。活性酸素とは、呼吸により体内に取り込まれた酸素の一部が活性化した状態を指し、体に必要なエネルギーを生成する際に副産物として生じるとされています。

疲れの発生に深く関与しているとされるのが「活性酸素」です。活性酸素とは、呼吸により体内に取り込まれた酸素の一部が活性化した状態を指し、体に必要なエネルギーを生成する際に副産物として生じるとされています。

活性酸素は過剰になると細胞障害をもたらしますが、通常であれば体が持つ抗酸化力によって余計な活性酸素が除去されるため特に問題はありません。

しかし、過度な運動やストレスなどで心身に大きな負荷がかかった場合、活性酸素の発生量が多くなることが考えられます。体内の抗酸化作用が追い付かなくなると、細胞内のたんぱく質が活性酸素によって酸化し、細胞がサビつく原因となります。

サビついた細胞では、エネルギーの生成が十分に行なえず、疲労を感じるようになるといわれています。

3.肌荒れを招くおもな生活習慣

ここでは、疲れを予防する方法と疲れを感じたときの対処法を具体的に紹介します。疲れにくい体を作るため、日々の生活を見直してみましょう。

ここでは、疲れを予防する方法と疲れを感じたときの対処法を具体的に紹介します。疲れにくい体を作るため、日々の生活を見直してみましょう。

3-1.しっかり眠る

睡眠は体の疲労だけでなく、脳の疲労を回復するためにも重要です。必要な睡眠時間は年齢や体質などによって変わるため明確な基準はありませんが、死亡率が低いのは6~7時間の睡眠であることが研究結果で報告されています。

3-2.入浴して血行を促す

湯船に浸かって、体をリラックスさせることも大切です。体を温めると血行が良くなるため、体内の老廃物が流れ、疲労を回復しやすくなるでしょう。さらに、湯船に浸かって水圧がかかることでリンパの流れも良くなり、むくみの解消にもつながります。

ただし、熱いお湯や長時間の入浴は体に負担がかかってしまうため、40度以下のぬるめの温度で10分ほど入浴するくらいがよいでしょう。

3-3.偏りのない食事を目指す

活性酸素の発生を抑えたり、十分なエネルギーを生み出したりするためには、毎日の食事にも気を付ける必要があります。疲労回復に効果的とされるのは、以下のような栄養素です。

| ビタミンB1 |

炭水化物からエネルギーを作り出す際に必要 |

| α-リポ酸 |

活性酸素を抑制する抗酸化作用がある |

| パントテン酸 |

ビタミンB2とともに脂質分解し、エネルギーを生成するコエンザイムAの材料 |

| L-カルニチン |

脂肪燃焼系アミノ酸 |

| イミダゾールジペプチド |

強い抗酸化作用と疲労回復効果がある |

その他、クエン酸、コエンザイムQ10、カルシウムなども重要といわれています。これらの栄養素をしっかり摂取するためにも、一日3回規則正しく、バランスの良い食事を心がけましょう。

3-4.同じ姿勢を続けない

疲れをためないためには、姿勢に気を配ることも重要です。デスクワークでずっと同じ姿勢をとっていると、一部の筋肉が緊張して乳酸がたまってしまいます。姿勢を見直したり、軽いストレッチで筋肉をほぐしたりして、体の負担を減らしましょう。

3-5.適度な運動を心がける

疲れの軽減には、運動も効果的です。ハードな運動はエネルギーが不足し疲労の原因になりますが、適度な運動であれば筋肉にたまっている乳酸の排出を促す効果が期待できます。また、心機能向上により疲れにくい体を作ることにもつながります。

自分の体調やペースに合わせ、快適に行なえる程度の運動を取り入れてみましょう。

3-6.リラックスできる環境を用意する

生活空間をリラックスできる環境にすることも大切です。例えば、部屋に大きな窓があることで疲労が緩和されたり、照明に桃色系統の色を使うことで穏やかさや安らぎを感じられたりするとされています。

また、アロマオイルのようにリラックスできる香りを、生活に取り入れるのもおすすめです。アロマオイルの心地良い香りによって、気持ちを整えられたり、安眠しやすくなったりするでしょう。

疲れ対策には一度生活を見直してみよう

疲れは多くの方が感じるもので、その原因も症状もさまざまです。しかし、病気ではないからと放っておくと、活性酸素により細胞がサビつき、疲れが慢性化してしまう可能性もあります。

疲れに対処するには、日々の生活を少しずつ見直していくことが大切です。予防と早めの対処を意識して、毎日を活動的に過ごしましょう。

監修者情報

氏名:篠原 翼(しのはら・たすく)

クリニック院長。おもな分野は内科・小児科・皮膚科・漢方内科。資格は医師・産業医・プライマリケア認定医・家庭医療専門医。

「疲れ」は、誰もが少なからず経験する悩みです。なかなか疲れが取れなかったり、季節の変わり目に疲れを感じたりする方も多いでしょう。

「疲れ」は、誰もが少なからず経験する悩みです。なかなか疲れが取れなかったり、季節の変わり目に疲れを感じたりする方も多いでしょう。 疲れの発生に深く関与しているとされるのが「活性酸素」です。活性酸素とは、呼吸により体内に取り込まれた酸素の一部が活性化した状態を指し、体に必要なエネルギーを生成する際に副産物として生じるとされています。

疲れの発生に深く関与しているとされるのが「活性酸素」です。活性酸素とは、呼吸により体内に取り込まれた酸素の一部が活性化した状態を指し、体に必要なエネルギーを生成する際に副産物として生じるとされています。 ここでは、疲れを予防する方法と疲れを感じたときの対処法を具体的に紹介します。疲れにくい体を作るため、日々の生活を見直してみましょう。

ここでは、疲れを予防する方法と疲れを感じたときの対処法を具体的に紹介します。疲れにくい体を作るため、日々の生活を見直してみましょう。