1.生活習慣病の一つでもある脂肪肝とは?

脂肪肝とは、節度を超えたアルコールの摂取や脂肪の摂りすぎ、運動不足による肥満などが要因となり、肝臓に脂肪が溜まってしまう状態のことです。

脂肪肝による自覚症状はほとんどないため、つい見逃されることも多いといわれています。

しかし、脂肪肝を放置するといずれ肝炎を誘発し、さらに悪化すると肝硬変になる可能性もあるのです。

脂肪肝になると、肝臓の血液の流れが悪くなり、中性脂肪の増加やアルコールの分解機能の低下を引き起こします。

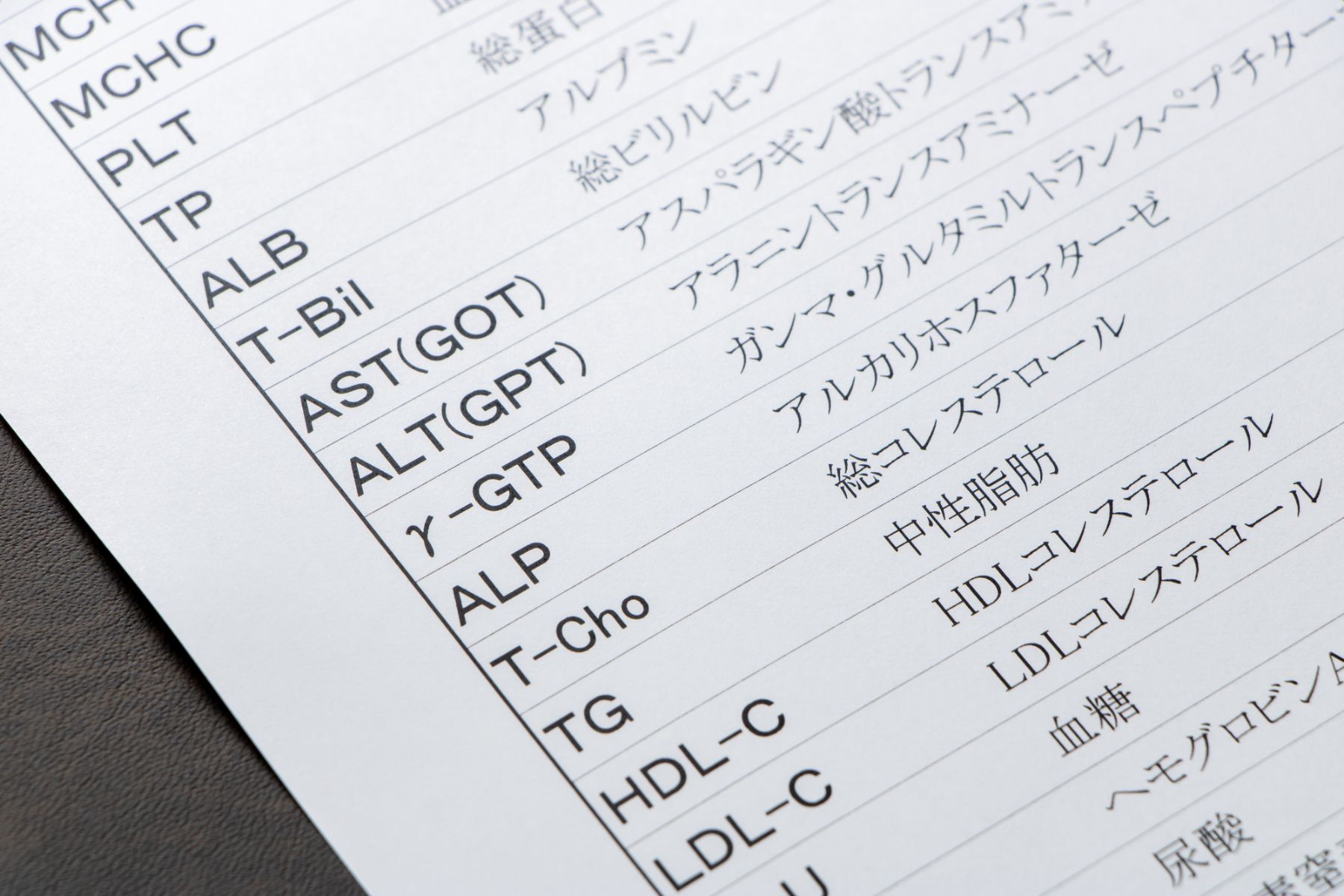

脂肪肝かどうかを判断するためには、肝機能の検査項目にあるγ-GT(γ-GTP)、AST(GOT)、ALT(GPT)の数値が指標となります。

以下で項目ごとに説明しましょう。

健康診断などを受けたときに肝機能の検査結果があれば、上記の数値を参考にしてみてください。

2.脂肪肝の原因とは?

そもそも、なぜ脂肪肝になるのでしょうか。その原因を解説します。

そもそも、なぜ脂肪肝になるのでしょうか。その原因を解説します。

2-1.肥満

肝臓に影響を与えるものとして、「お酒」のイメージがある方もいるかもしれません。

しかし、お酒を日常的に飲まない方でも、脂肪肝には注意が必要です。

食べ過ぎや運動不足・肥満がある方は、肝臓に中性脂肪が溜まって起こる「非アルコール性脂肪肝」のリスクが高まります。

「非アルコール性脂肪肝」から肝臓に炎症が発生した場合は「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」と呼ばれ、肝硬変などのリスクが高まるとされています。

2-2.節度ある適度な量を超えた飲酒

先述したとおり、お酒以外も脂肪肝の要因となりますが、特に適量を超えた飲酒を長期間続けているような方は、「アルコール性脂肪肝」に注意が必要です。

脂肪肝とはそもそも肝臓に脂肪が溜まり、肝機能が低下することを指します。しかし、その状態で節度ある適度な量を超えた飲酒を続けると、「アルコール性肝炎」や「アルコール性肝硬変」へと進行する可能性が高まります。

3.脂肪肝の予防方法

ここからは、脂肪肝を予防するためのポイントを紹介します。

ここからは、脂肪肝を予防するためのポイントを紹介します。

3-1.適度な運動

脂肪肝の予防には、肝臓に溜まった脂肪を減らす適度な運動が効果的です。

一日30分を目標に、ウォーキングや水泳などの有酸素運動を行ないましょう。

関節に負担がかからないくらいの筋肉トレーニングをプラスすると、筋肉量が増加して基礎代謝も高まるため、さらに脂肪燃焼の効果が期待できます。

3-2.食生活の改善

肥満を予防・改善するためにも、食生活に気を付ける必要があります。なるべく間食を摂らないようにし、一日3食バランスの良い食事を心がけましょう。砂糖が多く含まれるジュースなども控えてください。

また、寝る2時間前には食事を済ませると、肝臓に脂肪が溜まりにくくなります。

低脂肪でタンパク質を多く含む鶏ささみや豆腐、卵などを適量摂ることで、肝臓の機能回復をサポートしてくれます。さらに、肝機能が低下している場合はビタミンが不足しやすいため、ビタミンEを含む緑黄色野菜やナッツ類を摂りましょう。

3-3.節度ある飲酒量を心がける

お酒を日頃から飲んでいる方は、節度ある適度な飲酒量を守るように心がけましょう。一日あたりのお酒の量は、日本酒であれば1合、ビールなら中ビン1本です。

また、AST(GOT)やALT(GPT)の数値が高い方は断酒が必要な可能性もあります。

脂肪肝の原因を明確にして改善していきましょう

脂肪肝とは、過食や節度のある飲酒量を超えていることが要因となり、肝臓に脂肪が溜まってしまう状態を指します。

脂肪肝を放置して悪化した場合は、肝硬変などへ進行する可能性もあるため、脂肪肝を指摘されたら早めに生活習慣の改善を心がけましょう。

脂肪肝の改善には食生活の改善や適度な運動、節度ある飲酒量を守ることが効果的です。

今回お伝えしたことを参考に、日頃から肝臓を労わりましょう。

監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)

循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。

日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。

健康診断の結果で脂肪肝を指摘されたことはありませんか。脂肪肝になっても基本的には無症状のため、放置している方も多いでしょう。

健康診断の結果で脂肪肝を指摘されたことはありませんか。脂肪肝になっても基本的には無症状のため、放置している方も多いでしょう。 そもそも、なぜ脂肪肝になるのでしょうか。その原因を解説します。

そもそも、なぜ脂肪肝になるのでしょうか。その原因を解説します。

ここからは、脂肪肝を予防するためのポイントを紹介します。

ここからは、脂肪肝を予防するためのポイントを紹介します。