1.リンとは

リンは、人体においてさまざまな細胞内に存在する、必要なミネラルの一つです。成人の体内には、体重の約1%(最大で850g)のリンが存在するとされています。体内に存在するリンの85%がリン酸カルシウムやリン酸マグネシウムとして骨・歯に含まれ、残りの15%が軟組織や細胞膜、細胞外液などに含まれています。

体内のリン濃度の調整は、腸管からのリン吸収や、骨形成と骨吸収のバランス、腎臓での排泄と再吸収でおもに行われています。これらの部位に作用し、血中リン濃度を調整する因子には、副甲状腺ホルモン(PTH)、活性型ビタミンD、カルシトニン、線維芽細胞増殖因子23(FGF23)などがあります。

これらのホルモンは、リンと血中カルシウム濃度の調整にもかかわっているため、血中カルシウム濃度も併せて管理することが重要です。

2.リンのおもな働き

私たちの体内に必要なミネラルであり、カルシウムの次に多く含まれるリンは、体内でどのような働きをしているのでしょうか。骨と細胞に分けて、その働きを解説します。

私たちの体内に必要なミネラルであり、カルシウムの次に多く含まれるリンは、体内でどのような働きをしているのでしょうか。骨と細胞に分けて、その働きを解説します。

2-1.骨における働き

体内のリンの85%は骨や歯の成分として存在しています。カルシウムとともに、リン酸カルシウムの一種であるハイドロキシアパタイトとして、骨格を形成する役割を担っています。

2-2.細胞における働き

体内のリンの約15%が細胞に多く含まれ、脂肪やたんぱく質と結合することで細胞膜や核酸の構成要素としてエネルギー産生において生理的で重要な役割を担っています。具体的に、エネルギー源であるアデノシン三リン酸(ATP)を形成したり、細胞の浸透圧やpHバランスを保ち生命活動に有利な役割を果たしています。

3.リンが不足すると生じうる症状

低リン血症により、骨や筋肉への影響が出ることがあります。初期には食欲不振や倦怠感ですが、進行すると骨変形や著明な筋力低下から寝たきりなどになってしまうことがあります。

ただし、リンは食品中に多く含まれているため、一般的には不足する心配はほぼありません。リン不足や欠乏の予防より、過剰摂取の回避が重要といえるでしょう。

4.リンの過剰摂取で生じうるリスク

リンはさまざまな食品に多く含まれており、特に食品添加物として多く使われています。しかし、リンを食品添加物として使用しても、その量を表示する義務がないため、食品添加物でのリンの摂取量を詳しく知ることはできません。

リンの過剰摂取は通常無症状であるが心血管疾患病のリスクになりえます。

5.リンの一日摂取量の目安

リンの一日の食事摂取基準(目安量)を紹介します。

リンの食事摂取目安量(単位:mg/日)

| 年齢 |

男性 |

女性 |

| 0~5(月) |

120 |

120 |

| 6~11(月) |

260 |

260 |

| 1~2(歳) |

500 |

500 |

| 3~5(歳) |

700 |

700 |

| 6~7(歳) |

900 |

800 |

| 8~9(歳) |

1,000 |

1,000 |

| 10~11(歳) |

1,100 |

1,000 |

| 12~14(歳) |

1,200 |

1,000 |

| 15~17(歳) |

1,200 |

900 |

| 18~29(歳) |

1,000 |

800 |

| 30~49(歳) |

1,000 |

800 |

| 50~64(歳) |

1,000 |

800 |

| 65~74(歳) |

1,000 |

800 |

| 75以上(歳) |

1,000 |

800 |

| 妊婦、授乳婦 |

– |

800 |

※1歳未満は目安量

※推奨量:ある性・年齢階級に属する人々のほとんど(97~98%)が1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取量

※目安量:推定平均必要量・推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、ある性・年齢階級に属する人々が、良好な栄養状態を維持するのに十分な量

※上限量:ある性・年齢階級に属するほとんどすべての人々が、過剰摂取による健康障害を起こすことのない栄養素摂取量の最大限の量

引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

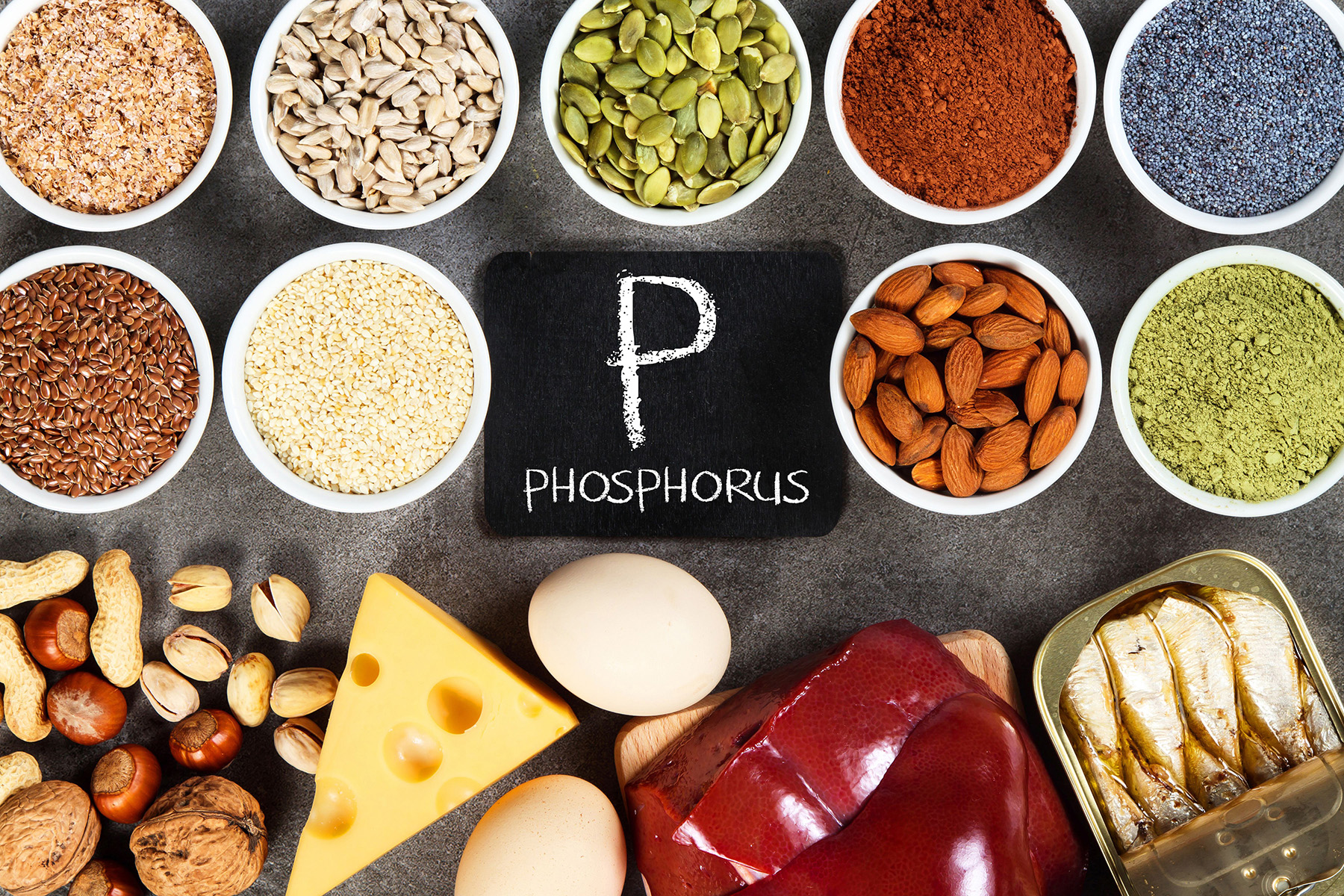

6.リンを多く含む食べ物

リンを含む代表的な食べ物を、動物性食品と植物性食品にわけて紹介します。普段の食生活の参考にしてください。

リンを含む代表的な食べ物を、動物性食品と植物性食品にわけて紹介します。普段の食生活の参考にしてください。

6-1.動物性食品

| 食品名 |

含有量(食品100gあたりmg) |

| かたくちいわし(田作り) |

2,300 |

| とびうお(焼き干し) |

2,300 |

| 豚ヒレ(焼き) |

380 |

(文部科学省「食品成分データベース」をもとに作成)

6-2.植物性食品

| 食品名 |

含有量(食品100gあたりmg) |

| 米ぬか |

2,000 |

| 納豆(ひきわり) |

250 |

| そば(ゆで) |

80 |

(文部科学省「食品成分データベース」をもとに作成)

健康に必要不可欠なリンを食生活で摂取しましょう

リンは、体内でさまざまな役割を担っています。カルシウムの次に、体内に多く含まれるミネラルであり、私たちの健康に必要不可欠の成分です。

リンは普段の食生活で摂取しやすいため、欠乏に陥ることは少ないと考えられます。

監修者情報

氏名:吉川 博昭(よしかわ・ひろあき)

資格は医師・ペインクリニック専門医・日本医師会認定産業医。専門領域は痛み診療・予防医学・内科疾患。

ミネラルは、生体を構成するうえで必要な、酸素・炭素・窒素・水素などの4元素以外のものを指します。ミネラルは生体内で作ることができないため、食事から摂取しなければなりません。

ミネラルは、生体を構成するうえで必要な、酸素・炭素・窒素・水素などの4元素以外のものを指します。ミネラルは生体内で作ることができないため、食事から摂取しなければなりません。 私たちの体内に必要なミネラルであり、カルシウムの次に多く含まれるリンは、体内でどのような働きをしているのでしょうか。骨と細胞に分けて、その働きを解説します。

私たちの体内に必要なミネラルであり、カルシウムの次に多く含まれるリンは、体内でどのような働きをしているのでしょうか。骨と細胞に分けて、その働きを解説します。 リンを含む代表的な食べ物を、動物性食品と植物性食品にわけて紹介します。普段の食生活の参考にしてください。

リンを含む代表的な食べ物を、動物性食品と植物性食品にわけて紹介します。普段の食生活の参考にしてください。