1.Non-HDLコレステロールとは?

Non-HDLコレステロールの概略を解説します。

Non-HDLコレステロールの概略を解説します。

1-1.Non-HDLコレステロールについて

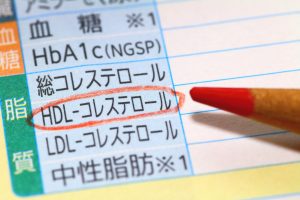

Non-HDLコレステロールとは、総コレステロールからHDLコレステロールを除いたものです。LDL(悪玉)コレステロールや、中性脂肪の豊富なリポタンパク、レムナントなどがNon-HDLコレステロールに含まれます。

特定健診では、食後採血の場合にLDLコレステロールの代わりとして用いられたり、中性脂肪が400mg/dL以上の場合にNon-HDLコレステロールを使用したりします。

なお、特定健診とは40歳から74歳を対象に行なう、メタボリックシンドロームのチェックに重点を置いた健診です。

1-2.Non-HDLコレステロールの基準値

Non-HDLコレステロールの基準範囲は90~149mg/dLです。150~209mg/dLでは「要注意」と判断されます。また、Non-HDLコレステロールが89mg/dL以下または210mg/dL以上のときには「異常」に該当します。

2.Non-HDLコレステロールの数値が高い・低い場合のリスク

Non-HDLコレステロールは、基準値より高すぎても低すぎてもリスクの可能性が高まります。具体的なリスクについて、以下で解説します。

ただし、基準値から外れていても必ずしも病気があるという訳ではなく、実際には医師の診断などにより総合的な判断が必要です。

2-1.数値が高い場合に疑われるリスク

Non-HDLコレステロールの数値が高い場合には血管の詰まりや、脂質代謝異常、家族性高脂血症などが疑われます。また、甲状腺機能低下症によって甲状腺ホルモンの作用が低下する状態になると、LDL(悪玉)コレステロールが高くなります。

2-2.数値が低い場合に疑われるリスク

Non-HDLコレステロールが基準値を下回る場合には、栄養吸収障害や低βリポタンパク血症などが考えられます。また、肝硬変の場合にもNon-HDLコレステロールが低くなることがあります。

3.数値が高い・低い場合の対策方法

Non-HDLコレステロールが異常値を示す場合は、食生活や運動習慣など、生活習慣の改善が基本となります。基準値よりも高くても低くても、適正体重を目指すことが大切です。

Non-HDLコレステロールが異常値を示す場合は、食生活や運動習慣など、生活習慣の改善が基本となります。基準値よりも高くても低くても、適正体重を目指すことが大切です。

成人では、適正体重の目安は「身長(m)×身長(m)×22=適正体重(kg)」の式により算出することができます。食品からのエネルギー摂取量を調整したり、運動したりして適正体重に近づけていきましょう。

食生活では、Non-HDLコレステロールが高すぎる方はコレステロールや飽和脂肪酸など脂質を摂りすぎないように注意しましょう。糖質の摂りすぎは中性脂肪の高値につながるため、甘いものも控えめにすることが重要です。

減量のために食生活を見直す場合は、食事を抜いたり特定の食品だけを避けたりするのではなく、主食・主催・副菜をそろえてバランスの良い食事を心がけましょう。揚げ物を避けたり、お菓子を減らしたりするのも効果的です。

3食バランスよく食べたり、タンパク質を適切に摂って低栄養を避けたりすることが大切です。

ただし、食生活を見直しても脂質異常症など改善できず、医療機関での治療が不可欠となる場合もあります。健診結果などにより医療機関への受診をすすめられた場合には、必ず医師へ相談してください。

Non-HDLコレステロールをチェックして生活習慣の見直しを

Non-HDLコレステロールは、血管の詰まりなどを判断するのに役立つ指標です。

Non-HDLコレステロールが高すぎる場合には、血管の詰まりや脂質代謝異常などを疑う必要があります。また、低すぎる場合には栄養吸収障害や低βリポタンパク血症などが考えられるため、食事量や栄養が足りているか見直すことが重要です。

ご自身の検査結果を継続的に見直して、健康管理をしていきましょう。

監修者情報

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)

外科医として地方中核病院に勤務中。

消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。

資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医

Non-HDLコレステロールの概略を解説します。

Non-HDLコレステロールの概略を解説します。

特定健診の結果表などで、Non-HDLコレステロールという項目を目にしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。コレステロールにはLDLやHDLなどさまざまな種類があるので、それぞれの結果から自分の状態をどう捉えたら良いのか、わかりづらいかもしれません。

特定健診の結果表などで、Non-HDLコレステロールという項目を目にしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。コレステロールにはLDLやHDLなどさまざまな種類があるので、それぞれの結果から自分の状態をどう捉えたら良いのか、わかりづらいかもしれません。 Non-HDLコレステロールが異常値を示す場合は、食生活や運動習慣など、生活習慣の改善が基本となります。基準値よりも高くても低くても、適正体重を目指すことが大切です。

Non-HDLコレステロールが異常値を示す場合は、食生活や運動習慣など、生活習慣の改善が基本となります。基準値よりも高くても低くても、適正体重を目指すことが大切です。