目次

1.花粉症の原因となるブタクサについて

ブタクサとは、明治初期にアメリカから渡ってきたキク科の植物です。もともとは関東から広がり、今では全国各地で雑草化しています。

ブタクサの花粉はアレルギーを引き起こしやすく、患者数が多いことから、秋の花粉症の代表格になっているのです。

市街地ではあまり繁殖していませんが、手入れのされていない広場や野原、河川敷などでは多く自生しています。

ブタクサとは、明治初期にアメリカから渡ってきたキク科の植物です。もともとは関東から広がり、今では全国各地で雑草化しています。

ブタクサの花粉はアレルギーを引き起こしやすく、患者数が多いことから、秋の花粉症の代表格になっているのです。

市街地ではあまり繁殖していませんが、手入れのされていない広場や野原、河川敷などでは多く自生しています。

花粉症の症状は風邪の症状と重なっている部分も多く、鼻水やくしゃみの症状が現れて「風邪をひいてしまった……」と思っていても、実は花粉症だったということもあります。

鼻水やくしゃみはあるものの、目のかゆみがあったり発熱がなかったりする場合は花粉症の可能性が高く、風邪とは違った対策が必要です。

今回は、秋に流行する「ブタクサ」の花粉症について取り上げます。ブタクサの特徴や花粉症の対策方法について理解を深めて、秋を快適に過ごしましょう。

花粉症の症状は風邪の症状と重なっている部分も多く、鼻水やくしゃみの症状が現れて「風邪をひいてしまった……」と思っていても、実は花粉症だったということもあります。

鼻水やくしゃみはあるものの、目のかゆみがあったり発熱がなかったりする場合は花粉症の可能性が高く、風邪とは違った対策が必要です。

今回は、秋に流行する「ブタクサ」の花粉症について取り上げます。ブタクサの特徴や花粉症の対策方法について理解を深めて、秋を快適に過ごしましょう。

目次

ブタクサとは、明治初期にアメリカから渡ってきたキク科の植物です。もともとは関東から広がり、今では全国各地で雑草化しています。

ブタクサの花粉はアレルギーを引き起こしやすく、患者数が多いことから、秋の花粉症の代表格になっているのです。

市街地ではあまり繁殖していませんが、手入れのされていない広場や野原、河川敷などでは多く自生しています。

ブタクサとは、明治初期にアメリカから渡ってきたキク科の植物です。もともとは関東から広がり、今では全国各地で雑草化しています。

ブタクサの花粉はアレルギーを引き起こしやすく、患者数が多いことから、秋の花粉症の代表格になっているのです。

市街地ではあまり繁殖していませんが、手入れのされていない広場や野原、河川敷などでは多く自生しています。

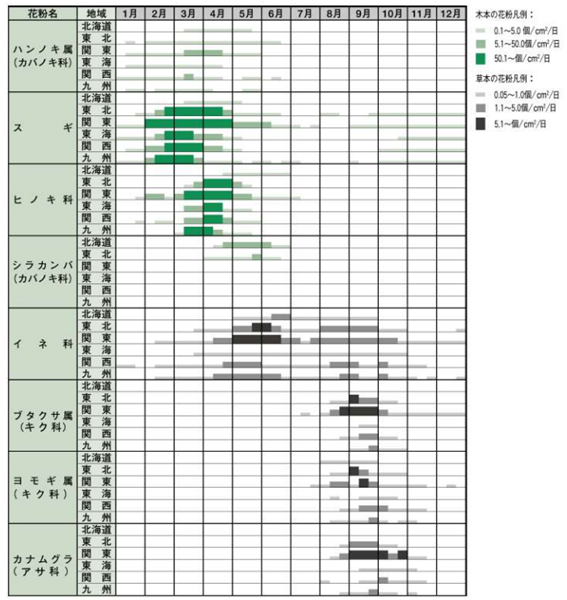

ブタクサの花粉は8~10月にかけて多く飛散することから、秋の花粉に分類されています。秋はブタクサ以外に、ヨモギ(キク科)・カナムグラ(クワ科)・ススキやアシ(イネ科)といった植物の花粉症も多くみられるので、注意しましょう。

引用:環境省「花粉カレンダー(鼻アレルギー診療ガイドライン2014年版)」

鼻のムズムズや目のかゆみがつらい花粉症ですが、日頃の工夫次第では、ある程度予防したり症状を和らげたりすることができます。具体的な対策方法は以下のとおりです。

鼻のムズムズや目のかゆみがつらい花粉症ですが、日頃の工夫次第では、ある程度予防したり症状を和らげたりすることができます。具体的な対策方法は以下のとおりです。

ブタクサの花粉は、遠くまでは飛びません。そのため、ブタクサが生えているところには近づかないのが、効果的な花粉症予防といえます。

自宅の近くにブタクサが生えているようなら、つぼみを付ける前に除草すると、花粉症予防につながるでしょう。

また、マスクやメガネの着用も効果的です。環境省によって、マスクやメガネの着用が花粉との接触削減に有効であると実証されています。

実験結果は以下のとおりです。

| 対策グッズ | 花粉の削減率 |

|---|---|

| 一般的なマスク | 約70% |

| 花粉症用のマスク | 約84% |

| 一般的なメガネ | 約40% |

| 花粉症用のメガネ | 約65% |

参照:環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」

花粉症を和らげるうえで、刺激物は禁物です。例えば、こしょうや唐辛子などの香辛料、タバコなどは鼻粘膜を刺激するため、症状を悪化させることになりかねません。

花粉症になると鼻の粘膜は敏感になっているので、極力刺激物は控えましょう。

花粉症を予防するためには、原因となる花粉をシャットアウトすることが大切です。

具体的には、以下のことを心がけましょう。

・花粉の多い時期はなるべく窓を開けない

・濡らした雑巾で花粉を取り除く

・花粉が付着しにくい、ツルツルした素材の衣服を着る

・衣服に付着した花粉を払ってから、家に入る

秋に多い「ブタクサ」による花粉症。ブタクサは雑草として自生しているため、市街地には少なく、特に野原や河川敷に多く見られます。

花粉症の予防や症状の緩和には、花粉との接触を避けることや鼻粘膜への刺激を最小限にすることが重要です。

ブタクサの花粉は遠くまでは飛んで行かないので、ブタクサが生えている場所に近づかないようにしましょう。近所にブタクサが生えている場合は、つぼみのうちに除草すると予防につながります。

ただし、ブタクサ以外にも花粉症の原因となる植物は数多くあります。マスクやメガネなど花粉対策を万全にして、秋を快適に過ごしましょう。

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう) 循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。 日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。

季節に関するお悩み

季節の変わり目や寒暖差によって、体のだるさを感じる方も多いのではないでしょうか。

季節に関するお悩み

風邪(かぜ)は誰もがかかりうる身近な病気の一つです。

季節に関するお悩み

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスを病原とする感染症の一つで、毎年世界各地で流行が見られる感染症です。

季節に関するお悩み

季節の変わり目になると、鼻がむずむずし、くしゃみや鼻水が出ることがあります。

季節に関するお悩み

暑い季節に耳にすることが多い「熱中症」は、原因や症状によっていくつかの病型(種類)に分けられるのを知っていますか? 実際は、複数の病型が混在して発生すると考えられますが、病型ごとの特徴を知っておくと、対処する際の判断基準。