株式会社デンソーエアクールは、デンソーグループの中核企業として成長を続けている会社です。2017年から5年連続で健康経営優良法人の認定を受けており、健康経営にも力を入れています。

今回は、健康経営の取り組みについて株式会社デンソーエアクールの人事総務部部長の宮田さんと保健師の清水さんにお話しをお伺いしました。

はたらく車の空調製品を取り扱う「株式会社デンソーエアクール」

ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の沿革やおもな事業内容を教えてください。

宮田さん(以下、宮田):当社は1966年に設立され、株式会社デンソーが100%出資するデンソーグループの会社になります。

長野県の安曇野市に本社を構え、おもにバス用エアコンや農業機械・建設機械用のエアコン、クール宅急便などのトラック用冷凍機、家庭用・業務用の空調製品の製品開発・設計、製造を行なっています。

創業以来一貫して「冷やす・暖める」という技術を追求してきました。

特に当社の製品は省エネ性が高いことなどを評価されており、資源エネルギー庁長官賞や省エネ大賞をいただいた製品もあります。

ーー健康経営を始められたきっかけや、健康経営優良法人認定の申請に至った経緯を教えてください。

宮田:当社は経営方針として“「かけがえのない人」を育て「かけがえのない企業」となる”ということをずっと掲げています。2015年までは社員の健康のために、法律で定められている定期健康診断の内容を充実させていく取り組みを行なってきました。

しかし産業医は常駐ではなく、社内に医療の専門家がいない状態のなか、人事総務部のメンバーが中心に取り組む体制でした。

このような状況のなか、社員の健康に関してさまざまな課題がみえてきたので、2017年に健康宣言を行ない、「トップ(社長)主導のもとで健康経営に取り組もう」ということで開始したのがきっかけです。

当初は自社の取り組みが世の中と比べてどの程度なのかわからなかったのですが、ちょうど健康経営優良法人認定制度の存在を知ったので申請を行ない、2017年から5年連続で認定を受けています。

ーー課題がみえてきたとのことですが社員の皆さまの健康状態について、改善が必要だと感じていた点を教えてください。

宮田:徐々に増えてきたのはメンタルヘルスの問題ですね。以前から社員に対してストレス調査は行なっていたのですが、社内に専門家がいなかったので、高ストレス者のフォローや職場環境の改善などに効果的な活用ができていませんでした。

また、メンタルの問題で休職する社員もいたのですが、客観的な職場復帰の判定ができず、本人と主治医の了承があれば復帰するという感じだったので、スムーズな職場復帰が難しかったです。

このような状況のなかでメンタル不調者が次第に増えてきて、復帰後の再発率に関しては2016年に60%という数字になったので、こころの健康についての課題が浮き彫りになった形です。

あとは、特定保健指導など生活習慣の改善支援ができていなかったので、徐々にメタボリックシンドローム予備軍やメタボリックシンドロームに該当する人も増えて、からだの健康についても課題がでてきました。

その他、定期健康診断の項目を一律で増やしていたので、40歳未満の社員にとっては過剰になり、40歳以上の社員に対しては不十分であったとか、喫煙率だとかも課題として感じていました。

ーー実際の施策について詳しく教えてください。

宮田:重点的な取り組みとしては、社員の健康意識の向上や、こころとからだの健康づくり、あとは、ワークライフバランスの実現としての働き方改革です。

取り組みのなかで特に力を入れてきたのが社員のメンタルヘルスケアです。徐々にメンタル不調者が増えてきたこともあって、会社全体に対してアクションを起こさないと不調者が減っていかないと感じていたので、環境面から取り組みを始めました。

社員にストレスに関するアンケートを実施して意見を吸い上げたり、人間関係を円滑にするために管理職を中心としてさまざまな研修をしたりといった取り組みを行なっています。

また、2016年に勤務管理システムをアップデートしたことで管理職の労働時間を把握できるようになったのですが、かなり長時間労働になっている管理職もおり健康リスクが高いと感じました。特に過重労働になっている管理職に対しては医療職との面談や上司への配慮のお願いなど、フォローとフィードバックを行ないながら取り組んできて、2021年までに大分改善できている状況です。

社員のこころの健康を重視した「メンタルヘルスケア」

ーーメンタルヘルスケアは具体的にどのような取り組みになるのでしょうか。

宮田:メンタルヘルスケアでは早期発見・早期対応が大切になるので、まずは人事総務部のなかに医務室を設置して、医療職と相談できるようにしました。以前だと専門的な相談が難しかったのですが、医療職が常駐してからは徐々に相談に訪れる社員が増えてきました。

おかけでメンタル不調者を早期に発見でき、医療機関と連携して早期の治療ができるようになってきたと感じています。

また、職場復帰支援では、休職中の後半部分から医療職が一緒になって、専門的な視点で適切な復帰時期の判断や復帰後のフォローをしっかりと行ない、再発防止に取り組んでいます。

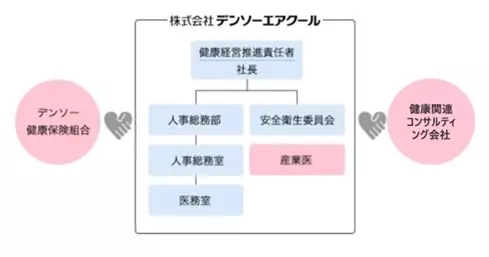

その他、社員の支援プログラムとして、社外の健康関連コンサルティング会社と契約し、精神保健福祉士の方から高ストレス者や復職した社員の面談、高ストレス職場の改善支援など、専門領域の知見が必要な取り組みを支援いただいています。

ーー社員のストレスに関する取り組みも教えてください。

宮田:社内の風土を変えて社員のストレスを下げていくことを目標に「自由闊達に意見を交わし、お互いを尊重し、助け合う組織風土をつくっていこう」という目標を掲げています。これは2022年度の会社方針にも入っています。

現在、労使一体となって取り組んでいる最中ですが、たとえば労働組合がアンケートで意見を吸い上げて、風通しが良くない部分に関しては分析を行ない対応しています。

また、会社から社員へ情報が降りてこないという不満があったので、なるべく会社から今まで出してこなかった情報を出すようにして、動画などを使いながら社員へ情報の配信も行なっています。

その他、全体の取り組みと平行して職場ごとに上司と社員が「One on One」で話をしながら、職場の課題を把握し改善するといった取り組みも実施しています。

このような取り組みの結果、高かったストレスチェックの総合健康リスクが2017年から2021年まで順調に下がってきて、全国平均レベルの数値まで改善ができました。

ーーメンタルヘルスの取り組みに注力されているのですね。

宮田:メンタルヘルスに限らないですけど、医療職と社員の関わりが深いと思っていて、社員も信頼して保健師の清水に相談していると感じています。

面談の頻度などは決まっているわけではありませんが、メンタル不調やストレスを抱えている社員を中心に清水が症状の重さを判断して、面談の頻度や精神保健福祉士との面談などを決めてくれています。

清水:復帰したばかりだと週1回は面談しています。相談に訪れる社員の状態を確認して、ストレスの高い社員や定期的に相談が必要と感じた社員については月1回くらいで面談していますね。

医療職と一緒に取り組む社員一人ひとりの健康意識の向上

ーー健康経営の取り組みで苦労した点やエピソードなどがあれば教えてください。

宮田:健康経営の取り組みは漠然と始めるのではなく、仕組みとしてしっかりと整えないと続きませんし、良い効果も得られないと思います。そういう意味では考えながら仕組みを整えていくとうい点で労力が必要になるので、大変でしたね。

特にメンタルヘルスの部分は取り組んでもすぐに効果がでるわけではなく、数値としては見えない部分もあり、効果がわからない歯がゆさというのもありました。

ただ、取り組みに対する社員の反応は変わってきているので、やりがいはありますし、やる価値はあると感じています。また、それがモチベーションになっていますね。

清水:仕組みを整えていくのは本当に大変でしたね。当初は「こんなのやらない」という社員の方もいて、健康になってほしいという熱い想いを泣きながら伝えたこともありました。そういったことを続けて徐々に理解を得ていった形です。

母親のように説教ではないですけど、そんな感じでいってしまうこともあるのですが、あとから「あの時いってくれたから健康への意識ができて、感謝している」という声もいただけるようになりました。

ーー取り組みによる効果や社員の皆さまからの反響はいかがでしょうか。

清水:6年前に医療職として入社したのですが、当初は医療職がいなかったので、「医療職って何をしてくれるんだ?」という雰囲気があって、特定保健指導や健康管理面談などのやりづらさは感じていました。

何度も繰り返して継続しているうちに社長や役員の方なども背中を押してくれ、今では、私の話を真摯に受け止めて実施してくれていますし、自分の健康は自分で責任を持ってやっていこうという方も増えていると感じています。

宮田:当初は管理職も含めて素直に聞き入れてくれる社員が少なかったように思いますが、3年目くらいから少しずつ変化を感じていました。「一緒に改善していこう」「清水さんの意見を聞いてみよう」という変化があって、現在は協力的な社員がとても増えたと思います。

健康経営が会社の業績にどのくらい直結しているのかは、外的影響もあってなかなかわからないのですが、社内の雰囲気は確実に変わってきていると感じています。そこが変わっていれば、健康経営の取り組みをやった意味や意義があると信じています。

やはりトップから健康経営に取り組むということを全社員に発信することで、管理職も意識が高くなりますし、当然、部下にもそのように接するので、職場や会社全体も変わってきますよね。

これが人事だけ、医務室だけでとなると多分うまくいかないのかなと思います。

ウェルビーイングの視点で社員の幸せを守っていきたい

ーー健康経営について、今後の計画や注力されていくことがありましたらお聞かせください。

宮田:デンソーグループ全体での取り組みになるのですが、健康保険組合からいろいろとデータを出してもらえるので、データを活用しながら課題を分析して、当社に必要な取り組みを実施していきたいと考えています。

また、社員が自分自身の健康に責任を持ち、健康で働く必要があるということを引き続き働きかけていきたいと思っています。現在は運動習慣をつけるということで、ウォーキングアプリを活用した取り組みを行なっているのですが、このようなことも継続していきたいです。

あとは風土づくりですね。自由に意見をいい合える雰囲気のなかで、ストレスなく仕事ができる環境をつくるようにしていきたいです。

健康経営の取り組みを通じて社員がこころもからだも健康でイキイキと働ければ生産性の向上につながり、社員のプライベートも充実すると感じていますし、日本全体で医療費の増加が課題になってきていますが、少しでも医療費の適正化にも貢献できればと思います。

単に健康ということだけではなく、ウェルビーイングの視点で働き方や社員の将来も含めて、幸せに生活や仕事ができるという環境を整えていきたいと考えています。

ーー健康に関心のある読者へのメッセージをお願いします。

清水:社員の皆さんが生涯ずっと健康に元気でイキイキと幸せに過ごしてほしいと考えているので、私がそこを支援していければと思っています。

また、社員一人ひとりが健康を維持し、さらに健康になろうという意識を持って、どう行動するかをしっかり考えながら過ごしてくれたらとてもうれしく思います。

宮田:これから健康経営に取り組む企業様は、健康経営に取り組んだからといってすぐに何かが変わるということではなく、取り組むことで社員や会社にとってプラスになると信じ続けながら健康経営に取り組んでほしいです。

担当される部門の方は大変だと思いますが、私たちもそれを信じて続けていますし、これからも続けていきたいと思っています。

ーー本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:株式会社デンソーエアクール

インタビュアー:朝本麻衣子

サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら