2018年から5年連続で健康経営優良法人に認定され、認定企業の上位500社が選ばれる「ホワイト500」にも選出された横河レンタ・リース株式会社。その取り組みは、認定取得のためではなく、社員の健康を考えた基本的なものだそうです。今回は人事総務部の石井さんにお話を伺いました。

産業保健の基本に忠実に取り組む健康経営を

ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の沿革について教えてください。

当社は1987年に設立し、今年で35周年を迎える会社です。「横河電機」と「芙蓉総合リース」のジョイントベンチャーであることから、メーカーと金融のDNAを受け継いでいる会社です。

電子計測器やOA用のパーソナルコンピューターをはじめとするIT機器のレンタル、販売が主な事業内容ですが、近年は、「モノからコトへ」をキーテーマにただモノをお貸出するだけでなく、モノに当社オリジナルのソフトウエア、アプリケーションやサービスをプラスして、付加価値を高めて提供することで、お客様に選ばれる企業・サービス創造提供カンパニーを目指しています。目下、新サービスやソリューションの開発に積極投資を行なっています。

ここ数年で売上高・利益が増加し、業績は好調ですが、社員数は増加していません。生産性の高い会社といえます。引き続き、お客さまの事業環境の変化もあいまって、私たちのビジネスの構造も大きな変化の時期を迎えています。単にモノをお貸出したり、販売したりというビジネスだけではなく、ソフトウェアやアプリケーションといったソリューション系のビジネスのウェイトが増し、電子計測器やIT機器といった設備調達や運用の効率化を目指しているお客さまにとって、トータルで課題解決ができる私たちのビジネスが必要とされていると感じています。

ーー御社は2018年から5年連続で「健康経営優良法人」に認定されていますね。健康経営を始められたきっかけについて教えていただけますか?

2016年に健康経営の認定制度がスタートしました。そして、その結果が2017年に公表されて、「これは、いずれ多くの企業が認定を目指すな」と感じたのがきっかけです。こうしたポジティブな取り組みは、二番煎じではなく、先頭をきってチャレンジしていきたいと思い、2017年の実施分から申請を始めました。幸い5年連続で認定を獲得した中で2021年を除き、いずれも上位500社以内に入っています。

ーー健康経営を始めるにあたり、ハードルとなったことはありますか?

一つは、健康経営の必要性を会社全体として理解してもらうことです。10年前くらいまでは、サービス業ということもあり、フレックスタイム制度を導入しても使う人が少なかったり、有休も取りづらかったりという雰囲気が社内にありました。健康経営認定制度へ申請しようとしたものの、当時は会社全体として健康への関心がさほど高くないという状況でした。

そこで、健康経営が会社の価値を社会的に評価する上で必要になってくることを、経営層に理解してもらうことからのスタートでした。幸い、前任の社長、現在の社長もこうした取り組みに積極的な考えを持っているので、私たちの活動を応援してくれています。

当社は、派手なイベントや表層的な取り組みではなく、社員の健康増進に組織として取り組み、機能化させること、産業保健の基本にしっかり取り組むことを大切にしています。以前より生活習慣病の予防と、メンタルヘルスの二本柱で課題を認識していました。そのため、生活習慣病の予防に関しては、健康経営に取り組む以前の12年前くらいから始めています。

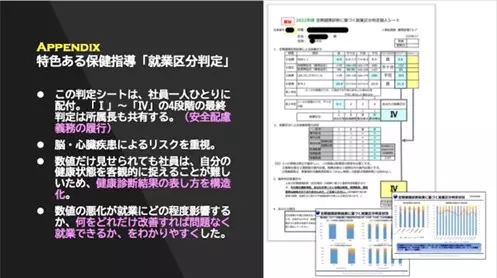

数値に基づき、具体的な改善点を示す「就業区分判定」

ーー具体的にはどのような取り組みをされていますか?

具体的には、定期健康診断の結果をふまえて、何を改善すれば良いのかを社員にわかりやす くするために、「定期健康診断結果に基づく就業区分判定」という制度を取り入れています。

血圧、 血糖、脂質、BMI などの数値に照らして、業務や、長時間労働に起因する脳・心疾患の発症(突然死 など)を未然に防ぐことが目的なのですが、どのような数値になったらまずいのか、今の状態でリ スクのある業務は何か、ということを社員にわかりやすい情報として毎年一人ひとりに提供しています。

健康診断の結果を見て、赤字で数値が記されていれば、その検査結果が悪かったということはわかりますが、具体的にどう悪いのかはわかりづらいものです。そこで、社員に対してできるだけわかりやすく「あなたの健康状態はこうですよ」、「〇〇の数値をここまで下げればリスクが減りますよ」と表し、それが仕事にどう影響するのかを知ってもらえるような仕組みです。

たとえば、それぞれの社員の健康状態をもとに、10年以内に心臓疾患などになる確率を数字で出して通知したこともあります。抽象的な情報を出すのではなく、きちんとした科学的な裏付けのある情報を社員にフィードバックすることを心がけています。

ーーメンタルヘルスに関してはいかがですか?

20年くらい前から内科の産業医と精神科の産業医の2人体制とし、ストレスチェックは法令で義務化される前から導入し、EAPといわれる相談窓口も他社に先駆けて開設していました。このように、フィジカル・メンタル共に健康経営が注目される以前から層の厚い体制を構築しています。

ーー健康経営の取り組みを通して苦労された点はありますか?

社員の生活習慣の改善を促せるよう、具体的なデータを示すなどして訴えてきましたが、社員の私生活まで過度に介入はできませんので、今もって難しさを感じています。

健康経営の一番のポイントはプレゼンティズムだと思うのですが、日常的に労働者が抱える、二日酔い、肩こり、眼精疲労をはじめ、さまざまな体調不調があると、どうしても仕事の効率は落ちてしまいます。これは科学的にもある程度証明されていることです。

そのため「上司だけが楽しい呑みニケーション」や「ちょっとした体調不良で休むわけにいかないという我慢」、「残業は仕事を頑張っている証」といった日本の労働者の「文化」を変えていかなければならないと思っています。

「テレワークは生産性が下がる」「大切なのは対面でのコミュニケーションだ」といった意見を聞くことがありますが、そうしたことを否定しているわけではなく、ほどほどに、バランスよく、ということが大切なのだろうと思います。「でなければならない」という固定観念はまずはリセットしてみてはと思っています。

しかし、社内外の「働き方」の変化は実感していて、日本の労働文化や、過去の働き方に対して、「今は違うよね」「こんなこといっていたら社員いなくなっちゃうよね」という声も増えてきました。当社でも、「変わっていこう」、「変えていこう」とする姿勢があらゆる場面でみられるようになりましたね。

医療の最前線で働いた経験を持つ医療スタッフの採用

ーー健康経営において、特に力を入れている点はありますか?

当社は、医療スタッフの採用にあたって「臨床経験5年程度必要」という採用基準を設けています。産業保健の経験は不問としました。医療の現場経験の豊富な保健師さんは社員の健康に関して、医学的、つまり科学的な視点で物事や社員の健康状態をアセスメントできます。

また、予防を含めた支援計画の立て方・カルテの書き方・申し送りの仕方・社員の健康上の秘密を守ること・実際に病気に罹患した社員のケアの仕方など、医療の現場で十分に教育を受け、実践してきたキャリアが産業保健の領域、つまり企業内の医務部門でも必要だと感じたためです。

社員の多くは健康で、普通に勤務しています。そういった産業保健のフィールドでは、ともすれば社員の潜在的な健康リスクに対して緊張感が希薄になったり、物事や社員の健康状態をアセスメントする根拠が非科学的(観念的)になりがちです。潜在的な健康リスクをきちんと識別できることが必要ですし、健康な人に対して予防意識や行動をとってもらうには、抽象的なアプローチはあまり効果がないのです。

そこで当社は医療の最前線で働いた経験を持つ医療スタッフを採用することで、実効的な施策を企画立案、展開できるだけでなく、社員の健康状態を医学的にモニタリングし、医学的なアプローチで、傷病を抱えた社員の健康状態を改善するといった課題解決能力が高いチームになっています。

オンオフを分けて、自分にとって働きやすい方法を選択してほしい

ーー今後、注力していきたいことを教えていただけますか?

社員一人ひとりにオンオフのメリハリをきちんとつけられる生活リズムを作って欲しいと思っています。

有休も積極的に使っていく文化にしていきたいです。OECDの調査でも、日本人の睡眠時間はすごく少なく、生産性が低いといわれています。今後も引き続き、なんとなく休みづらい・休むと周りに迷惑をかける・長時間労働を良しとする考え方は改善し続けていく必要があると感じています。

会社が用意しているフレックスタイムや在宅勤務は、周りの雰囲気ではなくて、自分にとって最も働きやすく、能率が高まる働き方を選択して、自分の余暇をきちんと取ってほしいと考えています。

ーー最後に読者へのメッセージをお願いします。

健康経営において、認定を目的にした活動ではなく「どうしたら社員の健康状況が改善されるのか」を基本から考えていくことがとても大切です。それぞれの会社で、健康管理体制をどう構築し、運用していくかという確固たるものを作って、取り組んでほしいと思います。

また、健康経営のメリットとして我々が感じているのは、この制度ができたことによって、産業保健スタッフの重要性や仕事の目的、仕事の内容が内外に対して可視化できたという点です。

毎年の健康経営度調査に対応することで、産業保健スタッフの具体的な働きを定量的に評価してもらえるため「自分達のやってきたことが間違いじゃなかった」とか、「もう少しこういう点を改善した方がいい」など気付けるようになりました。

このように保健スタッフが成長し、チームとしてのアウトプットの質も向上し、ポジティブに仕事に向き合ってもらえる環境が、社員の健康増進において良い支援を提供することにつながっています。

ーー本日は貴重なお話をありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:横河レンタ・リース株式会社

インタビュアー:朝本麻衣子