行田電線株式会社は、電線ケーブルや家電製品の電源コードなど、私たちの日常生活に欠かせない製品を生産している老舗企業です。

「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定されている同社は、もともと従業員満足度向上と企業ブランディングのために健康増進の活動を始めたとのこと。

今回は行田電線株式会社取締役の村林 斉さんに、社内の健康課題や施策、今後の計画についてお話を伺いました。

家電製品やインフラを支える行田電線株式会社

ーー本日はよろしくお願いします。まず御社の事業内容について教えてください。

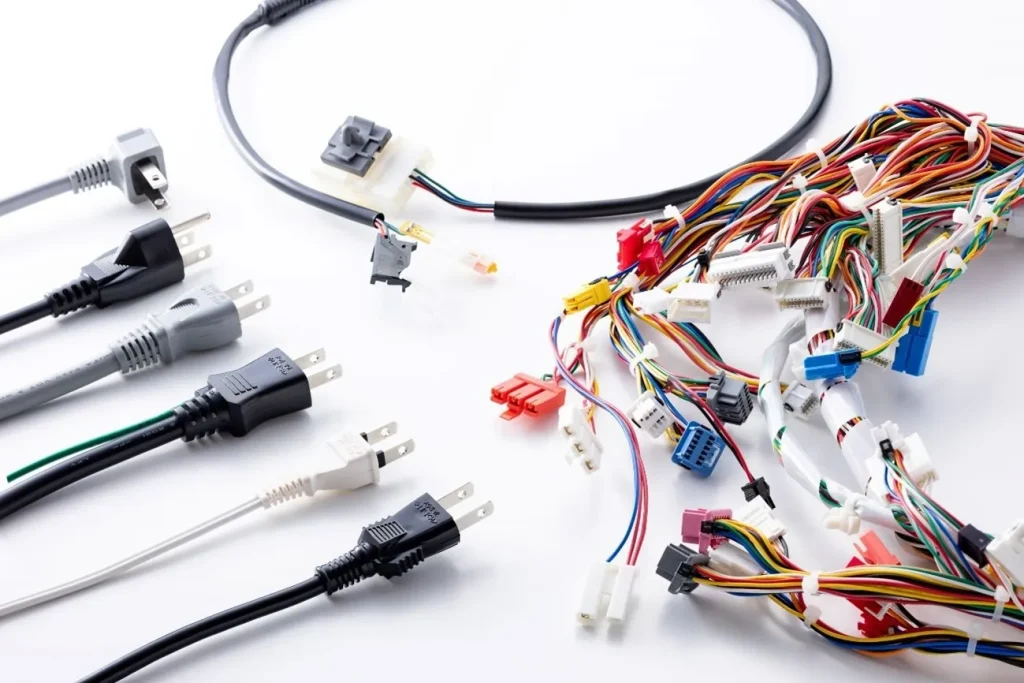

当社は1923年に創業し、2023年で100周年を迎えます。家電製品の内部に使われる配線や電源コードから高速道路の照明用ケーブルに至るまで、我々のインフラを支える設備になくてはならない電源供給ケーブルを生産する企業です。

また、商社活動も展開しています。自社で企画・概略設計した商品を中国で詳細設計・商品化し、品質保証を当社が行なって日本市場で販売する事業です。おもにPC/スマホ関連商品やアクセサリー商品、産業用ケーブル/ハーネス/電源関連商品などを扱っています。

国内は滋賀県に3工場、海外は中国とタイ、カンボジアに5工場あり、計8工場で展開しています。

ーーありがとうございます。御社は「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定されています。健康経営の取り組みを始めたきっかけは何だったのでしょうか。

まず第一に従業員満足度の向上、そして企業ブランディングによって採用活動を活性化することが当初の目的でした。従業員サーベイを使い、必要な取り組みをこの5年ほど進めています。

経済産業省による「健康経営優良法人」認定を受けることで、客観的に働きやすさをアピールできるのではないかと考えました。

まずは毎日の仕事をより安全・快適に

ーー従業員の健康状態について気になっていたこと、課題だと感じていたことはありますか?

工場では金型を使う「インジェクション成形」という業務があります。金型とはつまり金属の塊ですから、これを動かす際にどうしても人力が必要になるんですね。

そのため腰を痛める危険性がありますので、必要な部門にはパワースーツを配置しました。「作業が非常に楽になった」という好評の声をもらっています。

加えて、始業時に全従業員でラジオ体操を行なっています。ストレッチを入念にしておかないと怪我に結びつきかねませんし、オフィス従事者も長時間の着座によって血流が滞らないようにする必要があるからです。

在宅勤務が増えたことで外出の機会が減っている部門もありますので、自宅でできるような有酸素運動の方法を紹介することもあります。

また、夏場の暑さ対策としてファン付きのブルゾンを支給して、少しでも快適に働けるようにしました。

健康と従業員満足度向上のため禁煙を推進

ーーほかにはどのようなお取り組みをされていますか?

高血圧やBMIの改善、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染予防、メンタルヘルスケアなどに取り組んでいます。

高血圧の原因の一つには喫煙があります。当社は喫煙率が3割と比較的高かったため、これを下げることも課題でした。

非喫煙者からは喫煙所が複数あることによって生じる受動喫煙や匂いの問題で改善を希望する声もありましたので、喫煙所を縮小し、喫煙時間を限定するといった「吸いにくい」環境づくりから取り組みました。

ーー効果はありましたか?

喫煙率が低減されるとともに、非喫煙者の満足度も改善されました。事後に従業員サーベイを実施したところ、「喫煙が面倒になってやめた」「本数を減らせた」という声があったので、やはり環境づくりをするのは有効だったと思います。

私もそれまで何度もチャレンジしていてできなかったのですが、このタイミングで禁煙できたので、自分自身にとってもよかったと感じています。

ワクチン接種をより受けやすい形態に

ーーインフルエンザ、新型コロナウイルスのワクチン接種についても教えてください。

インフルエンザワクチンの接種は年間30人程度と少なかったのですが、医師に事業所へ来てもらい接種する形式に変えたところ、200人ほどに増えました。

職務時間内に接種できることで社員は受けやすくなり、ワクチンの効果もあってか2020年と2021年はインフルエンザ罹患者がゼロでした。一定程度まとまった接種希望者数により費用のボリュームディスカウントにつながり、結果として接種が促進され、会社としても大きなメリットがありましたね。

新型コロナウイルスのワクチンについては接種日の特別休暇制度を設けました。工場勤務の社員は製造計画を考えるとやや休みにくいという意識があるのですが、ワクチンを受けるために有給休暇を使わないで済むようにしたことで、接種が進んでいます。

メンタルヘルスケア施策も開始

ーー新しくメンタルヘルスの施策も始められたそうですね。

2016年から義務化されたストレスチェックをずっと実施はしていましたが、その結果に対しての施策を始めたのは昨年からです。

ストレスチェック結果を安全衛生委員会で分析したところ、当社は一般的な基準よりも高ストレス者率がやや高めだということがわかりました。特に若年者層に対するケアが必要でしたので、ストレスコーピングなどをテーマとしてセルフケア研修、管理者に対するラインケア研修に注力しています。

ーー社員の方からの感想・反応はいかがでしょうか?

管理者から「今までは部下の変化に気付いてはいたもののどうしたらいいか分からなかったが、今回の研修で対応方法を学ぶことができた」「問題が起きる前、起きた後のどちらでも対応ができるような知識がついた」という声をもらいました。

若年者層からは、会社がメンタルヘルスケアに力を入れようとしていること自体を前向きにとらえる反応も上がっています。今後もアンケートの結果をもとに、研修内容や施策を考えていく予定です。

サークル活動が交流・リフレッシュの場に

ーー御社にはサークル活動もあると伺っています。

会社が費用を一部負担し、全従業員に開催を周知して自由に参加できるようにしています。ゴルフやフットサルなどのスポーツサークルもありますし、私が部長を務める釣り部など、趣味のサークルもありますよ。

サークル活動は心身のリフレッシュになるだけでなく、普段業務で関わらない社員との交流機会でもありますね。

本社の主体は管理部門と営業部門なので、普段は工場の中で働く方との交流がなかなかありませんが、サークル活動は部門を超えたコミュニケーションの場となっています。

釣り部の大きな活動は年に2回ほどですが、部全体でなくても休日に都合が合う者どうしで釣りに行くなど、自由に楽しく活動しています。

会社独自のメンタルヘルスケアも始めたい

ーー健康経営について、今後の計画がありましたらお聞かせください。

まず、従業員が着用する作業着をより高機能のもの、作業しやすい素材のものに変えようと考えています。この10年くらい同じ作業着ですので、生産現場から上がっている声をもとに生産性が上がるものに変える予定です。

また、メンタルヘルスケアについてはまだ一般的な施策を行なっている状態ですので、今後は行田電線独自の傾向をあぶり出し、有効な施策を検討していきたいと考えています。

ーー最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

社員の健康増進を目指すうえで、目に見えないストレスへの対処も非常に重要だと感じています。

自分の考え方の癖によってストレスを抱える場合もありますので、大事に至らないよう、ストレスの発散方法や上手な付き合い方を学ぶことが必要ですね。今後も心身ともに健康でいられる職場づくりを目指してまいります。

ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:行田電線株式会社

インタビュアー:青柳和香子