豊鉄バス株式会社は豊橋鉄道株式会社のバス事業から2007年に設立された、路線バス・高速バス・貸切バス事業を営む企業です。

乗客の安全を守るためには従業員の健康増進が重要であるとして、健康経営優良法人の認定が始まった2017年から6年連続で認定を取得しています。また、中小規模法人部門の上位500社として「ブライト500」にも2年連続で選出されました。

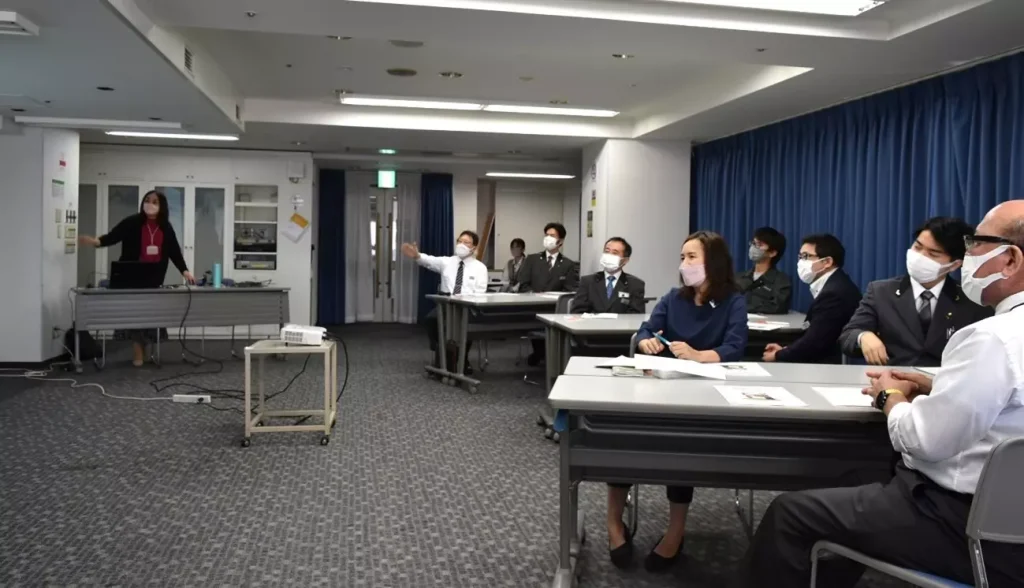

今回は同社の健康経営について、豊鉄グループの保健師である赤川景子さん、豊鉄バス株式会社の鈴木孝典さんにお話を伺いました。

人材確保と運転士の健康管理のため健康経営を開始

ーーまずは御社の事業内容や健康経営の取り組みについて教えてください。

鈴木さん(以下、鈴木):豊鉄バスの事業内容は、路線バス・高速バス・貸切バスの3種類のバス運行です。

路線バスは豊橋市、豊川市、新城市、田原市、設楽町などを走っており、高速バスは東京や京都、名古屋の藤が丘までを結ぶ便を運行しています。貸切バスでは最寄り駅から職場や学校までのスクールバスなどを運行しています。

バス業界は以前から人手不足といわれてきましたし、昨今はコロナウイルスの蔓延も背景として人材確保が難しくなっております。しかし、運転士がいなくては成り立たない事業です。また、運転士の健康については各個人だけでなく会社からのサポートも必要と感じました。この人材確保と健康管理の2つの面から、健康経営の必要性を感じて取り組んでいます。

ーー取り組みを始められた当初、課題だと感じたことはありましたか?

赤川さん(以下、赤川):当社は以前から従業員の健康を意識した取り組みをしていまして、健康経営優良法人の認定が始まった当初から申請を続けています。

私が保健師として着任したのは2012年です。まず課題として感じたのは、健康診断後のフォローが不十分であるということでした。みなさん健康診断を受けっぱなしのような状態で、要精密検査といわれてもあまり積極的でない反応が多く、改善しなければと強く思いました。

医師からの精密検査報告をもらえる体制づくり

ーー健康診断後のフォローについて、具体的にどのような施策をされましたか?

赤川:まずは精密検査の対象者をリスト化し、所属長にも情報共有して、診断結果で引っかかっている方たちに声かけをしていきました。

でも声がけだけでは行動につながりにくかったため、健康診断で引っかかっている項目やどのようなリスクがあるかを個別に書き出して伝えたところ、精密検査を受けてもらえるようになっていきました。

しかし検査を受けたあとの本人からの説明だけでは、異常がなかったのか、異常はあるものの要経過観察なのかといった状況がわかりづらく、産業医に具体的な情報を共有しにくいという課題もあったんです。

そのため、検査結果を医師に直接書いていただくフォーマットを作成し、要精密検査の通知をする際に従業員へ渡すことにしました。

医師に書いていただくとなると文書料が発生しますが、会社が従業員の健康を把握するために求めていることなので、会社で文書料を補助しています。こうした精密検査受診のフォローアップについては、産業医の先生からも評価いただいています。

ーー健康経営の一環として、健康診断の内容に盛り込んでいる項目はありますか?

赤川:運転業務に携わる従業員には、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査を実施し、精密検査費用も補助しています。

それ以外に3年で一巡するペースで、脳MRI検査は40歳以上の運転士、心臓CT検査は55歳以上の運転士を対象に実施し、こちらも精密検査費用を全額補助しています。実際に病気の早期発見につながり、治療ができたと喜ばれたこともあります。

お客様の命をお預かりして目的地まで安全に送り届けることが私たちの使命です。そのためには従業員が健康でなければならないと思いますので、健康を意識してもらえるよう、さまざまな施策に取り組んでいます。

会議時間を活用して保健師による健康講話を実施

ーー従業員の方へ健康を意識してもらう取り組みとして行なわれている「健康講話」とはどのようなものでしょうか?

赤川:健康講話は毎月の営業所会議にて、保健師から5分~10分程度の健康をテーマにお話をさせてもらう場です。毎月テーマを変え、A4用紙1枚程度にまとまる内容にしています。

取り上げるテーマは、季節的な話題や従業員の関心が高まっている内容が中心です。例えば10月から12月にかけて、当社はインフルエンザ予防接種の補助をしています。それに絡めて、海外でのインフルエンザ流行状況を参考にしながら日本でもワクチンを打ったほうがいいという話をしたり、インフルエンザの予防接種と新型コロナウイルスの同時ワクチン接種についてお伝えしたりしました。

そのほか、これまでにはメンタルヘルスや腰痛に関する健康講話もしています。

企業対抗のウォーキングイベントで健康増進

ーー従業員の健康増進のため「企業対抗ウォーキングチャレンジマッチ」に参加されているそうですね。

赤川:これは豊橋市内の企業がアプリを使って平均歩数を競う、市主催のイベントです。他社さんと競い合って順位が出るとなれば意識して歩くようになるかと思って参加をはじめ、当社からは3チームほどが毎年参加しています。

参加していると社内の順位も気になるようです。たくさん歩いている人がいると悔しくてさらに多く歩く人も現れ、4位入賞するチームが出たこともありました。もともと、日頃から多く歩いている人がその延長で企業対抗にも参加していたということもあり、好成績を収められたようです。

アプリで歩数を意識して歩くようになった結果、健康診断結果が改善されている人もいます。私もアプリは使っているので、チャレンジマッチの時期は「今日はあまり歩けてないな」などと気にするようになりました。

管理職の意識向上

ーー健康経営に取り組まれてきて、従業員の変化や効果を感じることはありましたか?

鈴木:当社には100名を超える運転士がおり、それぞれの健康意識には温度差があると感じていますが、管理職の意識は年々高まっているようです。自身の健康管理はもちろん、部下の健康状態を把握して対処するという意味でも変化を感じます。

報道されるバス事業者の事故には、管理体制や運転士の健康状態に起因するものもありますが、特に問題がない状況下で発生した事例もあります。そうした事例を見るたびに「これだけ注意して対処していても、事故が起こるときは起こるのか」と緊張が走ります。

できる限り事故を防ぐには、とにかく当たり前のことにしっかり取り組み、会社が従業員の健康増進に対して積極的になるのが重要ではないでしょうか。

運転士の点呼時の様子や表情などからも健康状態をチェックするよう、管理職が意識して気にかける。本人も当たり前の健康管理を徹底し、安全運転に努める。こうした意識が高まっているように感じています。

公共交通を担う企業として認知症研修や地域連携を進めたい

ーーほかに注力されていることはありますか?

赤川:豊橋鉄道では全従業員を対象に、認知症研修を行なっています。昨年12月からは豊鉄バスの従業員も、研修1回につき1~2名参加していただくようになりました。

公共交通機関は高齢者のご利用も多く、お客様のなかには認知症かもしれない方もいらっしゃる可能性があります。現場に出ている従業員もそうした方を見かけることがありますので、接遇向上を考えて実施しているのが認知症研修です。

また、認知症自体を身近なものとして従業員が理解を深めるのも重要です。年齢を重ねれば家族の介護に直面し、認知症と向き合う日が来るかもしれません。若い世代なら祖父母が認知症を発症し、施設に入っているという場合もあるでしょう。さらに、従業員自身が若年性認知症を発症する可能性もあります。

認知症になっても自宅で、住み慣れた地域で生活を続けたいと思われる方は多いでしょう。認知症は自分ごとであると誰もが理解し、適切な対応ができるようになれば、公共交通機関に携わる者として地域貢献につながるのではないかと考えています。

ーー健康経営について、今後の計画や注力されたいことはありますか?

赤川:現在も治療と仕事の両立支援をしていますが、地域医療機関との連携体制をさらに整えていきたいですね。認知症研修も本格的に広げ、知識を持って対応できる状態を目指してまいります。

また、精密検査の受診率も100%にしていきたいです。健康経営は取り組めば取り組むほど新たな課題が見つかる、ゴールがないもの、進化していくものだと思っています。

安全運行も健康も「基本」が重要

ーー最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。

赤川:バス会社は長時間勤務や不規則な働き方で、健康が保てないのではと不安に思われる方もいらっしゃると思います。しかし当社では、従業員が生き生きと働き、お客様を安全に目的地まで送り届けられるよう健康経営に取り組んでいます。

従業員が生き生きと働けて、定年後の第2の人生も20年、30年、あるいはそれ以上楽しく過ごしていただけるようにするのが目標です。

鈴木:私たちの使命である「安全運行」は日々の基本の積み重ねの上にあり、何かが不足していては成り立ちません。

新しい施策を展開していくことは、どの業界にとっても必要不可欠ですが、そこで働く従業員がいる企業様に共通して言えるのは「健康」という日々の基本を大切にして地道に取り組むことが目的地への一番の近道になるということだと思います。

ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:豊鉄バス株式会社

インタビュアー:青柳和香子

サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら