東海理研株式会社は岐阜県関市に本社を構え、板金製品やセキュリティ製品の開発製造を行なう企業です。2019年から「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」の認定を取得し続けており、体の健康だけでなく心の健康も大事にして、さまざまな取り組みをされています。

今回は同社の健康経営について、常務取締役の佐藤恵里子さんと経営管理部の稲葉さんにお話を伺いました。

定年を過ぎても活き活きと生活してほしい

ーーまずは御社の事業内容や沿革について教えてください。

佐藤常務(以下、佐藤):弊社はもともと、ロッカーなどを作る薄物板金や精密板金の加工から始まった会社です。そこから、当時の郵政省の関連用品やバックヤードの品、防衛省の設備品なども扱うようになりました。

現在は、板金製品にITを融合させた製品を扱っています。例えばロッカーにディスプレイを組み合わせたものや、AWSを利用した顔認証と本人確認でホテルを遠隔予約し、チェックインは顔認証でできる仕組み、アルコール検知器の結果によって車両のキーの取り出し管理ができるキーボックス、クラウドでロッカーを開閉できる仕組みといったものがあります。実は、話題となった表参道にある無人フルーツオレの店舗のディスプレイ受渡ロッカーも弊社の開発商品なんですよ。

ーーありがとうございます。健康経営はどのようなきっかけで始められたのでしょうか?

佐藤:弊社は離職率が非常に低くて、新卒で入社して定年まで働き続けてくださる方も多いんです。そのため、若いときは健康だった社員も年を重ねるにつれて健康診断で要精密検査になるなど、年齢とともに肥満や運動不足が原因で健康状態が悪くなっていく実態を目のあたりにし、危機感を感じていました。定年を過ぎても活き活きと元気でいてほしい、そのために今から健康を意識した活動を起こしたいと思ったのがきっかけです。

ですから、健康経営優良法人認定の経緯も認定のために取り組みを始めたわけではなく、健康に関わる活動をしていたら、所属する愛鉄連健康保険組合から申請を勧められました。2019年に初めて申請し、認定されてから現在まで稲葉が継続して申請してくれています。

稲葉さん:私は健康経営の取り組みに携わり始めて4年ほどです。他社の方に弊社の取り組みについて話すと驚かれることが多く、会社が本当に社員を大切にしていることを感じています。運営する側としてはみんなに健康になってほしい、真摯に取り組んでほしいという気持ちで取り組みを進めています。

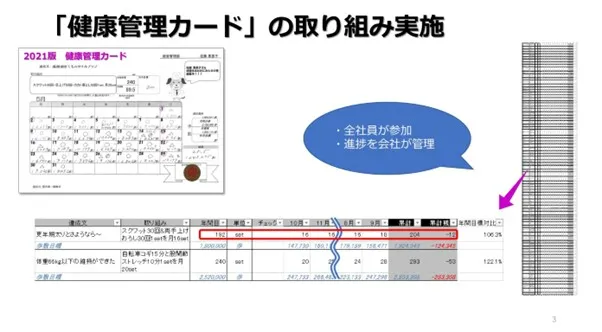

「健康管理カード」で一致団結して健康を目指す

ーー具体的な施策についてお聞かせください。

佐藤:一番の特徴は「健康管理カード」です。このカードには1年後になりたい自分の理想像と、その理想の自分になるためにこの1年間どのような活動をするのかを考えます。健康維持は頭で考えているだけではできません。「どう行動するのか」を書くのがポイントです。

目標の立て方も大切で、最初に考えた目標の80%ぐらいを実際の目標にするようにアドバイスしています。例えば「禁煙する」という目標を立ててしまうと、1本でもタバコを吸ったらアウトになってしまいます。100%の目標ではなく80%くらいにして挽回も可能なことがモチベーション維持をしやすいと考えました。

例えば私は「スクワット30回、足上げ50回、かかと落とし50回」を1セットとして、これを毎月20セットやるという目標を立てています。毎日やるなら31セットのはずですが、がんばり過ぎて無理しないように目標は20セットにしました。

また全社目標は、個人単位ではなく「社員全員が自己目標を達成する」というのもポイントです。自分がやらないと全社目標が達成できないという意識づけをして、駅伝のタスキをつなぐような気持ちで行動を促しています。

毎月初めに「健康管理カード」を配って結果を毎日記入してもらい、月初に提出としています。達成できたらキラキラシールを貼ったり、ガムなどのちょっとした健康的なご褒美をプレゼントしたりコメントを書いたりして取り組んできました。誰かが見てくれているという感覚のせいか、皆途中で投げ出さずに実行してくれています。

それから、ガーミンというウェアラブルウォッチを希望者全員に無償で配布しています。これは、歩数が自動的に記録できたり、睡眠の深さ、心拍からストレス度合いもわかったりします。取得したデータがBluetoothでスマートフォンに記録され、ビッグデータにつながり、アドバイスがもらえます。健康管理カードとガーミンの使用によって、社員の皆さんの健康に対する意識が高まってきたと感じています。

ーー取り組みをはじめられて、社員の皆さまの反応はいかがですか?

佐藤:社員同士で「どういう目標にした?」など、健康管理カードが話題になることが増えてきています。歩数を増やすためにお昼休みにウォーキングという意識も出てきて、「階段を使って歩数を伸ばしてきた」という声も聞こえてくるようになりました。

毎日15分間のストレッチ体操を実施

ーーほかにも何か取り組まれている施策はありますか?

佐藤:派遣社員の方も含めて、全員で毎日午後からの始業開始時から15分間ストレッチ体操をしています。腰痛や肩こりに悩んでいる方がたくさんいますので、外部の先生に依頼して15分間のストレッチ体操を考えてもらい、部署ごとにその録画映像を見ながら実施しています。

もう3~4年続けており、体操の先生からは「教わったときだけ取り組む会社はたくさんありますが、毎日実践しているのは東海理研さんだけです。実は毎日がとても大切なんです」とお褒めの言葉をいただきました。

自宅で一人でやると5分で終わる体操ですが、皆で映像を見ながらゆったりと伸びを味わい、効き具合を感じながら取り組むことで、効果を感じる社員が多くいます。ラジオ体操も創業以来全員で毎日実施していて、大きな声でラジオ体操をしてから全員朝礼をするのが毎朝の習慣になっています。

ワークライフバランスを大切に心の健康も保つ

ーー離職率が低いというお話がありましたが、働きやすい環境づくりにも力を入れられているのでしょうか?

佐藤:弊社では「心の健康」「体の健康」「経済の健康」の3つの成立がとても大切だと創業者から言われてきました。

今は「心の健康」が大きな課題となっている時代ですが、弊社は風通しの良さが特徴の一つです。上司から圧がかかるから言いたいことも言えないという状態や派閥争い・いじめなどは一切ありません。出社できていない社員もいません。これは、何か思うことがあれば話し合いの場を設けるように心がけ、陰で悪口を言うような居心地の悪さをできる限りつくらないように、社長以下管理者が意識しています。

この社風のもと、女性社員の育休取得率はもちろん、復帰率も100%です。体験しているからお互いに育児への理解もありますし、男女に関わらず学校行事への参加を奨励し、子どもに寄り添うことを推奨しています。

私たちが目指すのは楽しく働く会社、そしてワークライフバランスが実現できてワクワクする会社です。仕事だけでなく私生活も楽しめるように、効率化による残業削減や各自の週1回の定時退社はもちろん、全社一斉定時退社日を毎月4回設けてあります。毎日帰社予定時間も自席に見える化して周囲にアピールするとともに、自覚するようにしてあります。家族団らんやプライベートの充実があってこそ、健康で良い仕事につながるとの考えからです。

同様の意図で、3年間ですが「思うは招くプロジェクト」と銘打って、社員がやりたくてもできずにいることに挑戦できるように、会社が休暇と実行に必要な資金の80%、最高80万円までお金を出す取り組みも実施しました。カナダにオーロラを見に行ったり、釣り好きが高じて船舶の免許を取得したり、ラーメン好きが高じて、試行錯誤して作った自作のスープで全社員100人にラーメンをふるまってくれる社員もいたりと、さまざまな取り組みがありました。

「やりたいけれどできずにいること」に向き合って挑戦することが、心の健康につながっていくんじゃないかと考えています。この取り組みによって、誰が何に挑戦しているのかという会話が生まれ、社内コミュニケーションのきっかけにもなりました。

過ごしやすいコミュニケーションの環境を創るのが健康経営の基本

ーー研修においても新しい取り組みをはじめられたそうですね。

佐藤:会社で1泊2日のキャンプ研修を企画して参加希望者を募り、実施しました。未経験者も教えてもらってテントをたてたり、夜は焚火を囲んでギターに合わせて歌ったり、屋外で研修などワイワイ活動することによって、普段は言えないことが言えたり、新たな発想やコミュニケーションが生まれたりしましたね。

新入社員も活発に意見を出してくれて、とても生き生きしていました。テントをはじめキャンプ用品一式を約20セット購入しましたので、部署・家族・仲間同士で、どんどん活用してもらいたいと思います。

いくらやりたい仕事に就いたとしても、派閥争いがあったり、社内で嫌がらせがあったり、自由に発言できなかったりすると会社に行きたくなくなりますよね。「何かあったら話してね」「こういう仕組みを用意しているから相談してね」と伝えても、本当に悩んでいる人は相談しにくいものです。

だからまずは何でも話せる関係性を創る場を提供し、風通しの良い環境を整えることが、一人ひとりの心の健康維持につながるのではないかと考えています。

弊社ではコロナ禍でも会社の仲間と一緒の空間で働けるように、基本的にリモートワークは実施していません。もちろん感染対策は非常に徹底していますし、一定期間リモートワークをせざるを得ない社員もいるのですが、それが終わると「早く会社に来たかった」という声が多くあります。

もちろん、仲良し倶楽部ではありませんから、ときには本人のために厳しい叱責もあります。ただそのことがあとに引かないような関係性を意識して構築しています。やはり、働きやすさ、過ごしやすさが健康経営の基本なのではないでしょうか。関係性がなければ、どのような提案も受け入れ難いでしょうし、実行もされません。

さまざまな取り組みを実施してきた一つの目的は、社員が健康を維持することとともに「働きやすいコミュニケーションの環境を構築すること」だったのだと、このインタビューにお答えすることであらためて実感しました。

ーー本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:東海理研株式会社

インタビュアー:青柳和香子

サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら