総合ITサービス企業として、ビジネス向けのシステム構築・開発を行なってきたTIS株式会社。国内外に60ものグループ会社があり、グループ全体では2万人以上の社員が働いている大企業です。多様な人材が集まる企業として、社員一人ひとりが能力を発揮できるよう、ダイバーシティ&インクルージョン方針に則り、働き方改革、健康経営など、多様な人材の活躍を後押しするさまざまな施策に取り組んでいます。

健康経営では「健康経営優良法人(大規模法人部門)ホワイト500」の認定を4年連続で取得しています。今回は同社の細谷さん、工さん、木村さんにお話をお伺いしました。

IT業界を黎明期から牽引するBtoB企業

ーー本日はよろしくお願いします。まず、御社の沿革やおもな事業内容について教えてください。

細谷さん(以下、細谷):当社はBtoBを中心に、ITシステムの構築・運用や、培ってきたノウハウを活かしたサービスを提供する企業です。クレジットカードのシステム開発を長く行なってきたこともあり、決済回りの金融システムに強く、その他の業種についても幅広いサービスを展開しています。約50年前に設立し、初期の頃からIT業界を牽引してきました。長い歴史のなかで統廃合を繰り返し、2011年に現在のTIS株式会社になりました。単体では約6,000人の社員がともに働いています。

統合された組織のパフォーマンスアップに健康経営を活用

ーー健康経営を始めたきっかけについて教えてください。

細谷:当社は統廃合や組織改編を繰り返して現在に至ります。さまざまな経験を持つ人材が集まっており、それぞれの持つ強みを活かし、会社全体のパフォーマンスをいかに上げるかという課題がありました。その解決策としてダイバーシティ&健康経営のコンセプトが有効であると考え、取り組み始めたのがきっかけです。

ーー社員の健康状態について、改善が必要だと感じていた点はありますか?

細谷:IT業界は他業界と比べるとメンタル面の問題を持つ社員が多いと言われており、私たちとしても予防が必要だと認識していました。また、定年を65歳に延長したこともあり、シニア社員の増加にともなう課題も発生していました。

木村さん(以下、木村):データに基づく課題分析によって判明したのは、病気の原因にもつながる血圧やメタボリックシンドロームなどの問題を抱えた社員が増えていることです。さらに、コロナ禍の影響で歩行や運動の習慣が悪化している状況も見られ、早急に対策が必要であると感じています。

3つの分野で健康経営を推進し、エンゲージメント向上へ

ーー御社で取り組んでいる施策について教えてください。

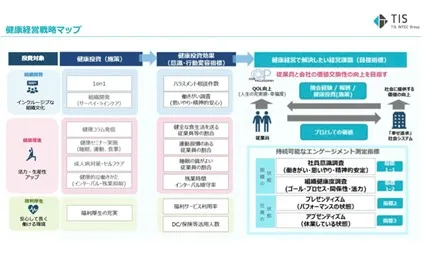

細谷:当社では、組織開発・健康増進・福利厚生の3つの分野で健康投資を行なっています。

組織は、社員が健康的に働ける場所であることが大事です。職場環境が悪ければ能力が発揮できず、メンタル不調や体調不良を引き起こすこともあります。働く環境やメンバーの関係性が個人に与える影響は甚大であるとして、現在、最も力を入れている部分です。具体的には、1on1をはじめとするコミュニケーション施策を強化し、定期的なサーベイによって、安心して意見が言える、メンバーが協力し合って成果を上げられる職場になっているかなどを確認し、それぞれの組織に合った改善対策を支援しています。

健康増進では、ヘルスリテラシーを高めるセミナーの開催や、食堂のメニューをヘルシーなものにする取り組み、看護職を中心とする健康相談室からの情報発信などを行っています。また、健康的な働き方ができるように、長時間労働対策、勤務間インターバル制度の運用を行なっています。

福利厚生では、将来のお金の不安に備え、健やかに生活できる状態「ファイナンシャルウェルビーイング」を作ることを目的として、DC(確定拠出年金)教育や所得保険制度の導入・拡充についても取り組んでいます。

1on1による社員へのキャリア支援

ーー組織開発として行なわれている1on1について、詳しく教えてください。

細谷:1on1は上司と部下による1対1の面談ですが、人事評価や業務報告をする場ではありません。各社員のキャリアをどう伸ばしていくか、社員が抱えている問題に上司が寄り添い、解決策を自分で見つけられるよう促すことでキャリアアップを支援していくことを目的としています。

この施策は、2017年より3年がかりで全社に展開し、全社のコミュニケーション基盤として取り組んでいるものです。役職者全員に専門の研修を受けてもらい、準備を整えたうえで導入しています。原則、週に1回、上司と部下で30分程度の時間を取って面談を実施してもらいます。部署ごとに頻度の差はありますが、我々人事部では週1回または隔週で実施しています。

1食500kcal以下に抑えたヘルシーワンプレートランチ

ーー食堂で提供されるヘルシーメニューは、どのような内容になっているのでしょうか。

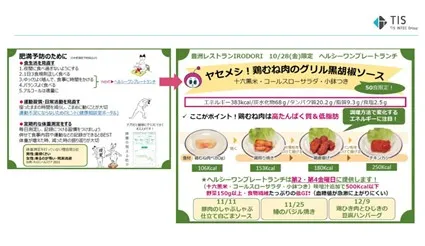

木村:ヘルシーメニューは「ヘルシーワンプレートランチ」として、毎月第2・第4金曜日に提供しています。毎回、50食用意していますが、いつも完売しており、社員からは好評なようです。準備に丸1年ほどかかり、今年度からようやく提供をスタートできました。

メニューの例としては、「ひじき入り豆腐ハンバーグ」や「鶏むね肉のグリル黒胡椒ソース」といった主菜に、十六穀米とコールスローサラダ、小鉢という献立で、いずれも1食500kcal以下になるよう考えています。また、毎回メニューに合わせた効果的な運動方法と食材のフードモデルを掲示し、使われている食材にはどのような栄養があって、調理方法によってカロリーがどう変化するか、といった情報提供も併せて行なっています。

DCエクセレントカンパニーとして表彰も

ーーそれでは、「ファイナンシャルウェルビーイング」について詳しく教えてください。

工さん(以下、工):当社では健康経営の施策の一つとして、社員の経済的な生活力向上を目的に、DC教育を毎年実施しています。会社合併のあと、2013年に退職金制度を統一したのですが、その頃からこうした教育に力を入れるようになりました。

毎年セミナーを開催し、社員の金融リテラシーを高めています。例えば、老後資金2,000万円問題が話題になった時期は「TIS流老後2,000万円問題解決法」というように、世間で注目されているキーワードを借りたタイトルで開催し、関心を集めるよう工夫していますね。

こうした取り組みを継続的に行なっていることが評価され、NPO法人DC・iDeCo協会から、企業型確定拠出年金の制度運営に熱心な取り組みをしている企業「DCエクセレントカンパニー」として表彰されました。この表彰制度は「制度運営(ガバナンス)部門」と「継続投資教育部門」がありますが、当社はその両方で表彰をいただきました。

また、2019年からは万が一のリスクに備えた、LTD(長期障害所得補償保険)制度も開始しました。これは長期療養や後遺障害などで社員の所得が下がった場合、会社が一定の補償を行なうとともに、3段階の補償率を上乗せできる制度です。毎年説明会を行なっており、任意加入の制度ですが40%以上の社員が加入しています。

生活や将来への不安があると、仕事に集中できません。そういった社員の不安を取り除き、健康上の問題で働けなくなったときの保障も会社として考える必要があると思い、こういった制度を導入しました。

粘り強く発信し、健康経営の裾野を広げる

ーー健康経営に取り組まれるなかで、大変だったことはありますか?

細谷:2016年頃から取り組みを始めましたが、最初は「健康なんて、個人の問題では?」と、とらえる方が多かったことです。健康に興味のある社員は積極的に参加してくれるものの、そうでない人は「やりたい人がやればいい」といった様子で、広く理解してもらうのは大変でした。現在も、人によっては「それを今やる必要があるの?」「良い内容だけど、わざわざそこに工数を割くの?」といった意見があるのも事実です。

とにかく粘り強く情報発信し、グループ全社で推進すべき施策であることを地道に伝え続けた結果、少しずつ理解・協力いただけるようになりました。さまざまな施策を打つたびに、「これはどのような意味があるのか」を発信し、社長からもメッセージを出してもらっています。

工:例えば先ほど紹介したDCについても、関心のある層とそうでない層に分かれている状況です。関心のない社員をいきなり引き込むのではなく、まずは中間層にいる人たちに関心を持ってもらうような施策を実施し、少しずつ関心層を増やす工夫をしています。中間層をターゲットとし、興味を引くコンテンツ発信やセミナー開催を行なった結果、徐々に関心層にシフトしている様子が見られています。

ーー健康経営の取り組みによる効果や、社員の皆さんからの反響はいかがでしょうか?

細谷:1on1は上司側が時間を取られてしまうため最初は反発の声もありましたが、導入してみると、1on1をうまく活用できている組織ほど仕事がより良く回っていると思います。アンケートでは実施率85%、満足度(高評価)68%で、社員からは一定の評価が得られている状況です。

木村:ストレッチセミナーを開催したときは、参加者から「やるだけで体が軽くなりました」「こんなに簡単に実践できると思わなかったので、これを機に続けてみたいです」といったポジティブな反応がありました。PMS(月経前症候群)など女性特有の健康問題を扱ったセミナーも好評で、「女性だけでなく、男性も含めた全社員に展開してほしい」という声も多く寄せられました。

個人の能力を引き出す健康経営

ーー健康経営について、今後の計画や目標を教えてください。

細谷:まずは、健康経営によってより良い職場を作ることです。社員が仕事をとおして成長し、仕事と生活がともに充足している実感を持てるようにしていきたいと思います。これはアンケートなどで測定し、モニタリングしながら進めていきます。社員が健康的に働くことで当社の生み出すプロダクトや事業の質が高まり、会社の成長にもつながっていくように健康経営に取り組みたいと思っています。

今後も、健康経営戦略の各指標に基づき、施策によってどのような効果が出ているか、組織の状態がどう変わっているかなどを検証しながら進めていきます。

ーー健康に関心のある読者や、企業で健康経営に取り組む方へのメッセージをお願いします。

細谷:健康経営は単に一人ひとりの健康状態を良くするという取り組みではなく、自身の健康管理を含めたセルフコントロールの力を高めることで、仕事のパフォーマンスも上げていくことが目的です。組織としては、いかに個人の能力を引き出せる環境を整えるかが重要であり、当社もそこに注力しています。

健康経営に取り組んだ成果として、企業が高い価値を提供できれば、さまざまな社会課題の解決につながります。多くの企業がそれを実現できれば、日本の社会全体が良くなっていくのではないでしょうか。

ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:TIS株式会社

インタビュアー:塩野実莉