北海道札幌市に本社を構える株式会社田中組は、建築業と土木業を行なっている会社です。豊かな大自然と豊かな暮らしを共生させることを使命として、事業を展開しています。

2017年頃より取り組んできた健康への取り組みが認められ、2019年には健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定を取得。2022年には上位500社の証「ブライト500」にも認定されています。

今回は、株式会社田中組の松井さんと高橋さんにお話を伺いました。

健康診断の受診率を上げることから始めた健康施策

ーー本日はよろしくお願いします。御社の沿革やおもな事業内容を教えてください。

松井さん(以下、松井):当社は明治35年に北海道旭川市で創業し、今年度でちょうど120周年を迎えました。創業当時は、建物を建てる一般的な建築業を行なっていましたが、その後、道路や橋などの土木工事も手がけるようになり、現在はこの2つがおもな事業です。従業員として約190名が勤務しています。

ーーありがとうございます。健康経営を始めたきっかけはどのようなことだったのでしょうか。

高橋さん(以下、高橋):会社で従業員の健康のために取り組み始めたのは、2017年頃です。従業員の平均年齢が上昇しているため、健康診断の結果から生活習慣病のリスクが高い従業員の割合も増えており、健康経営に取り組み始めることになりました。

当時は健康診断の受診率が100%ではなかったので、従業員に積極的な声かけを行なったり、病院の紹介・予約等を行なったりと、従業員への負担がなるべく少なくなるように努めながら、受診率向上に取り組みました。

その結果、2019年には健康経営優良法人の認定を受けることができました。

ーー健康診断の再検査受診率についてはどうでしたか?

高橋:再検査の受診率についても課題として認識しています。健康診断の受診率向上のために取り組んだ、「担当者からの積極的な声かけ」や「病院の提示」と併せて、栄養士の方や保健師の方に会社に来ていただき、リスクの高い従業員が相談できる機会を設ける取り組みを行ないました。そこで保健師さんからも受診を促してもらっています。

野菜摂取量の計測できっかけをつくる

ーー従業員の方の健康に対する意識向上に向けて、取り組んでいることはありますか?

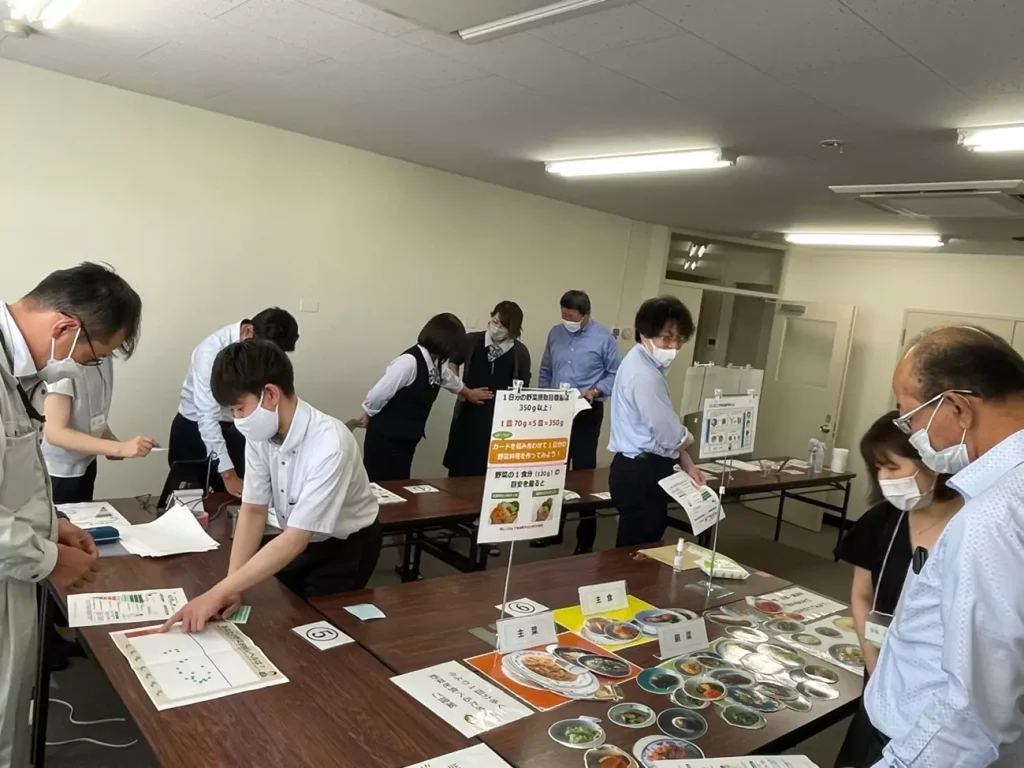

高橋:健康意識を向上させるために、当社ではさまざまな測定会を実施しています。例えば、野菜の摂取量の計測、骨密度の計測などです。

野菜の摂取量の測定は、保険組合からお借りした機械を使い、手のひらを10秒ほど計測すると野菜の摂取量がどのくらいなのかを簡単に測ることができます。その結果を見て、「私はこのくらいの数値だったよ」「今度はこういう対策を取ってみよう」など、従業員同士でコミュニケーションを取っている様子も見かけました。

計測したあとは、保険組合の栄養士の方から、野菜不足にならない献立のアドバイスを受けることができます。自分の考えた献立に対して「これだと野菜が不足しているから、一品追加すると十分に野菜が摂れますよ」など、具体的に提案してもらえるので実践しやすいですよね。

野菜摂取量の測定会は、事前に決まった日程で行なっているので、技術者として現場に出ている従業員も調整しやすく、楽しんで参加してくれています。

また骨密度の測定では、手首を挟むだけで計測できる機械を借りて計測しています。骨密度は「運動習慣があるか」や、カルシウムの摂取量など「良い食生活ができているか」に関わってくる数値なので、自分の健康について考える機会になればうれしいです。

スポーツエールカンパニーの認定を取得

ーースポーツの促進にも力を入れていると伺いました。どのような取り組みをされているのでしょうか。

高橋:従業員を募ってマラソン大会への出場や、旭川支店では野球同好会なども行なっており、運営資金はすべて会社が負担しています。野球経験者が多数在籍しているため、コロナ禍以前は練習だけでなく大会に出場するなど、楽しんで運動している姿が見受けられました。

これらの活動の結果、スポーツエールカンパニーという健康経営制度の認定を取得しています。

従業員の負担にならないよう、できる限りサポートする

ーー健康経営に取り組むなかで苦労したことや工夫したことはありますか?

高橋:当社で働いている従業員は、内勤者と技術者の2種類の働き方があります。技術者として現場で従事している職員は多忙なため、なるべく手間をかけず手軽に健康管理してもらえるよう工夫しました。

具体的には、メールで連絡するのではなく回答フォームにチェックしてもらうシステムに変更したり、病院を紹介する際にはすぐに予約できるように連絡先までお伝えしたり、必要であればこちらで予約を取ったりと、担当者としてできる限りのサポートを行なうことを意識していますね。

また健康は個人の問題なので、健康に関心がない職員にとっては、担当者からの連絡を「面倒くさい」と感じて逆効果になる可能性があります。連絡の内容や資料を一目でわかりやすくすることや、頻度も考慮しながら健康志向の向上に取り組んでいます。

ーー健康経営のお取り組みによる効果や社内外からの反響はありましたか?

高橋:野菜摂取量の計測はこれまで4回実施していますが、少しずつ平均値が上がっています。計測結果によって意識が向上し、献立のアドバイスを実践したことが結果に結びついているのだと思います。

また従業員から、「人間ドックのオプションには何があるの?」等の質問をいただくことも増えました。2019年頃はほとんどなかったことなので、これも健康への意識が上がってきていると感じた出来事です。

社外の反響としては、2022年に健康経営優良法人のブライト500に認定され、新聞に載ったことを機に、会社の受付で「ブライト500に認定されたのですね」と声をかけていただいたり、取引先企業から「健康経営としてどのようなことに取り組んでいるか教えてほしい」と聞いていただいたりすることも増えました。実際に、これまでの取り組み内容をお伝えしたこともあります。

健康に興味をもってもらえる環境作りを目指して

ーー健康経営の今後の展望について教えてください。

高橋:まず会社としては、再検査の受診率の向上を目指しています。現在は約50%ですが、再来年までには約70%まで増やしていこうと思います。

また時間外労働時間の削減は以前からの課題のため、今後はDX化の推進によって生産効率を上げて減らしていきたいですね。

個人的には、今後は従業員の方にもっと健康に興味を持ってもらいたいと思っています。「どうしたら興味が湧くか」を中心に取り組みやすい施策を検討し、きっかけを作れるよう支援していきたいです。

ーー健康に関心のある読者の方や、企業で健康経営を担当されている方に向けてメッセージをお願いします。

高橋:健康経営に取り組むことは、会社としてのメリットも大きいと考えています。例えば、労働災害を防げたり、生産性や業務効率が上がったり、職場環境も良くなることで社外からのイメージアップにつながったりしますよね。

また健康経営に取り組んでいるけど、健康経営優良法人の認定を取得されていない企業さんがいれば、簡単に申請することができるので申請してみてほしいと思います。

健康経営に取り組むうえで何をすればわからない場合には、「健康経営アドバイザー制度」を活用し、健康経営に対する理解を深めてから取り組み始めるのも一つの手段です。

またすでにアドバイザーとして会社を支援している方もいるので、そういった方に相談して、自社の課題を見つけてもらうのも良いのではないでしょうか。当社の場合は、保険組合の方に協力していただき健康経営を進めてきました。

簡単で始めやすいことから少しずつ取り組み、健康経営を進めてみてください。

ーー本日はお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:株式会社田中組

インタビュアー:塩野実莉

サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら