キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、キヤノングループの一員として、オフィス機器やITソリューションなど日本国内でマーケティング活動やソリューション提案を行なう企業です。「健康第一主義」を行動指針に掲げ、安全衛生を企業経営の基盤と位置づける同社。従業員の健康支援や健康経営の実現に向けた取り組みを推進しています。

今回はキヤノンマーケティングジャパン株式会社、総務・人事本部グループ安全衛生部の佐野淳さん、木下あけみさん、山口奈月さんにお話を伺いました。

7年連続で健康経営優良法人(ホワイト500)の認定を取得

ーー本日はよろしくお願いします。早速ですが御社の事業内容について教えてください。

佐野さん(以下、佐野):弊社はキヤノングループの一員として、日本国内を中心にマーケティング活動やソリューション提案を担っている会社です。

具体的には「社会・お客さまの課題をICTと人の力で解決するプロフェッショナルな企業グループ」を2025年ビジョンに掲げ、キヤノン製品事業とITソリューション事業を組み合わせることで社会課題解決に取り組んでおります。

キヤノン製品並びに関連ソリューションの国内マーケティング、SIおよびコンサルティング、ITサービス開発、提供、運用保守を行なっております。高付加価値なソリューションを提供することでお客さまのDXを支援しています。お客さまとともに発展して、サステナブルな社会の実現に貢献できるよう事業を展開しております。

ーー7年連続で健康経営優良法人(ホワイト500)の認定を取得されているそうですね。健康経営に着目されたきっかけについて教えてください。

木下さん(以下、木下):弊社は創業当初より、キヤノンの行動指針「健康第一主義」のもと、従業員の健康については経営と直結する問題としてとらえてきました。当時から健康診断受診とその後のフォローを中心に取り組んでおり、年間計画を立てて1年ごとにPDCAを回しています。

そんななか、2010年頃にメンタルヘルス問題が社会的にも取り上げられ始め、弊社でも休職者が増加傾向になりつつありました。そういった状況を受けて、1年ごとの取り組みではなく、中期計画を立てて戦略的に取り組む必要性を感じ、健康経営を加速させることとしたのです。

弊社の健康経営の目的は、社員一人ひとりが健康でイキイキ働けること、そして社員の家族も幸せになり継続的な企業価値の向上につなげることです。この考えのもと、さまざまな施策に戦略的に取り組んでいます。

女性の健康課題にフォーカスした施策

ーー健康経営を意識してからは、どのような取り組みをされているのでしょうか。

木下:先ほどお話ししたように、メンタルの不調者に対する施策や健康診断受診の徹底、受診後のフォローなどは継続して取り組んできました。そして近年で特に注力していることは「女性の健康課題に対する施策」です。

弊社は全体の割合として男性社員の方が多いため、施策も男性がメインターゲットとなるものが中心でした。女性の健康課題に対する取り組みが十分ではないと感じていましたし、女性特有の疾患の検診受診率が低い傾向にありました。

そういったなか、2019年頃に女性の活躍に力を入れる営業部から「女性の健康に関するレクチャーをしてほしい」という要望を受けました。女性向けおよび管理職向けに女性の健康に関する講義を実施したところ大変好評で、この体験を通して、女性の健康課題に対する支援は非常にニーズがあるものだと感じ、2020年以降全社的な取り組みを開始しました。

ーー女性の健康課題について、具体的な施策をお聞かせください。

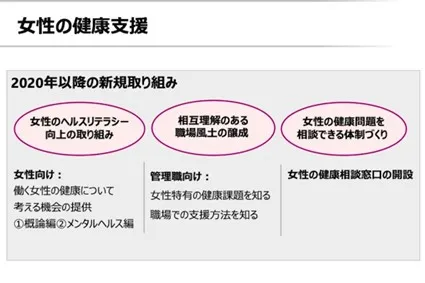

山口さん(以下、山口):大きく3つの取り組みを実施しました。女性のヘルスリテラシー向上、相互理解のある職場・風土の醸成、女性の健康問題を相談できる体制づくりです。

1つ目の“女性のヘルスリテラシー向上”については、全女性社員を対象にe−Learningでセミナーを実施しました。

まずは自分の健康について関心を持ち、考えてみることのきっかけになればと企画し、2020年、2021年の2回実施しています。1回目は女性を取り巻く環境変化や女性特有の疾患について解説する総論編でした。これが大変好評だったこともあり、2回目はメンタルヘルス編を実施しました。

今年(2023年)は男性も参加可能にして、産婦人科医を講師に招いたHPVワクチンのセミナーを行ないました。就業時間外の実施にも関わらず100名以上の方に参加していただいています。

2つ目の“相互理解のある職場・風土の醸成”については、女性向けのセミナーの際に実施したアンケートの自由記載回答に「ぜひ管理職や男性にも共有してほしい」「男性特有の悩みがあるなら知りたい、理解したい」という声が多く寄せられました。

こうした声のあと押しもあり管理職向けに「女性特有の健康課題」「職場での支援方法」について知るためのセミナーを実施しました。実際に問題を抱えたときに、どう対応したら良いのかを管理職が知っておくことで女性の健康課題に備えることができます。

そして、3つ目の“女性の健康問題を相談できる体制づくり”として、2022年に女性の健康相談窓口を開設しました。産婦人科で勤務経験のある産業医を嘱託産業医として迎え、女性が相談しやすい体制を整えています。

弊社は全国に事業所があるため、遠隔でも面談が受けられるようオンライン面談にも対応しています。女性本人だけでなく管理職からの相談もできるような形にしました。

ーーこうした取り組みの社内外の反響や効果はいかがでしょうか。

山口:どのセミナーも初めての取り組みだったので、どのような反響があるのかドキドキしていましたが、「良い取り組みなので続けてほしい」という声も聞かれ、関心を持ってくださる方が想像以上に多く驚きました。

女性にフォーカスした取り組みではありますが、ともに働く仲間の違いを知ることは、性別年齢関係なく大切なことだと思っています。セミナーを実施するうえで、相互理解を進めるためにも女性を特別視しているというような誤解を生まないよう、伝え方には気を配りました。とはいえ、もともと会社の風土として理解し合おうとする土壌ができていたこともあり、好反応をいただけたように思います。

佐野:女性に関する取り組みに限りませんが、学内セミナーや採用時に健康経営の話をすると、興味を持ってくださる求職者さんも多いですし入社後のギャップも少ないのではないでしょうか。我々の部署の取り組みが、会社に貢献していることを実感しています。

個人と組織、両方への働きかけを常にセットで考える「健康経営」を

ーー今後のご予定や注力されていくことなどがありましたら、お聞かせください。

山口:この2〜3年、女性の健康課題に注力するなかで「男性特有の健康課題も理解したい」という声が多かったので、相互理解という形で性差による健康課題に取り組んでいきたいと思っています。

また、当初からの課題であった「女性特有の疾患の検診受診率」についても数値に表れるような改善を目指したいですね。検診を受けやすい環境を整える必要があると感じています。

木下:女性の健康課題のほか、今後注力したい課題として「アルコールとの付き合い方」も挙げられます。弊社は営業の会社ということもあってか、データ上でも飲酒の頻度や量が比較的高い傾向にあります。社員が自己管理できるような取り組みを行なっていきたいと考えています。

また、弊社は働き方改革の一環でテレワークを推進しているのですが、その分運動が以前に比べ不足しがちなケースも増えてきました。運動不足や若年肥満といった生活習慣病予防に向けたアプローチも、今一度強化していきたいです。

ーー最後に、健康に関心のある読者の方へメッセージをお願いします。

木下:個人的な考えではありますが「この会社に入ったら、いつの間にか健康になっていた」というような、健康を大事にする組織風土をつくりあげることが理想です。

社員一人ひとりへのアプローチはもちろんですが、組織風土をしっかりと変えていくことが重要な要素だと考えています。個人への働きかけ、組織への働きかけを常にセットで取り組む弊社らしい「健康経営」を今後も推進していけたらと思います。

ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った企業はこちら:キヤノンマーケティングジャパン株式会社

インタビュアー:朝本麻衣子

サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら